ビジネスシーンや公共政策で注目を浴びている「行動経済学」をご存知ですか?「経済学」と聞くと、難しい数式が思い浮かんで及び腰になってしまいます。

でもそんな心配はいりません!行動経済学は、心理学を用いた新しい経済学です。数式は使わず、中学生でも理解できる内容です。

この記事では次のことがわかります。

- 行動経済学とは何か?

- 従来の経済学と行動経済学は何が違うのか?

- 行動経済学を理解するための3つの重要ワード

ビジネスシーンでは、経済学よりも行動経済学の方がはるかに実践的です。近い将来にビジネスマンの必須スキルになるかも?

一歩先を行くビジネスマンになるために、ぜひ押さえておきましょう!

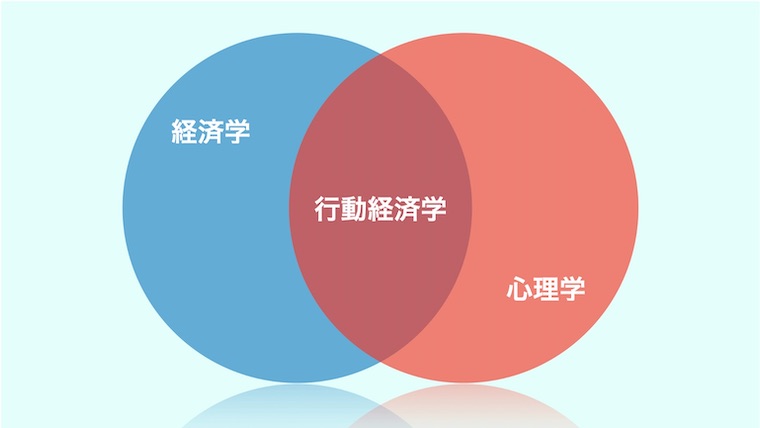

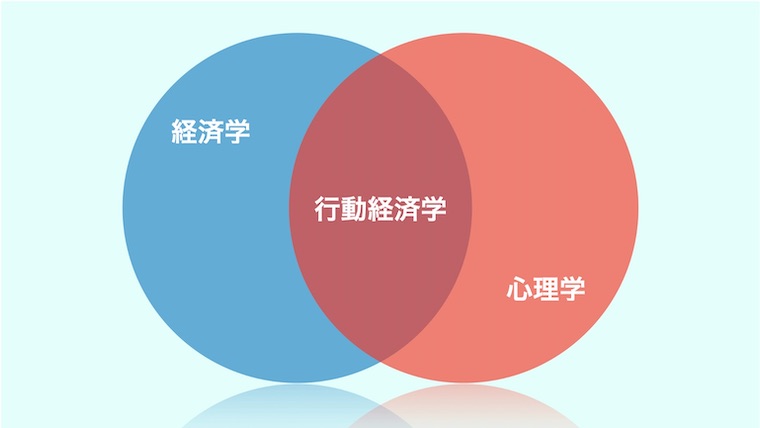

行動経済学=経済学×心理学

行動経済学(Behavioral Economics)とは…

伝統的な経済学では説明がつかなかった社会現象や経済行動を、人間の行動心理から解き明かす新しい経済学です。

「行動経済学」は、「伝統的な経済学」と同様に経済を理解するための学問ですが、そのアプローチに心理学の手法を用います。「経済心理学」と呼んだ方がしっくりくるかもしれません。

人によって解釈は異なりますが、経済学は歴史が長く、18-19世期に生まれた学問です。それに対し、行動経済学は1950年頃から始まったとされていて、世間に認知されるようになったのは、1990年代以降です。

行動経済学は、「伝統的な経済学」の否定から始まった学問だったため、経済学の主流派からは良い顔をされない分野でした。

しかしながら近年になって、ビジネスや公共政策での有用性が注目されるようになり、世間の見方が変わりました。21世紀に入って3人の行動経済学者がノーベル経済学賞を受賞し、さらに存在感が増している分野です。

ノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者

- 2002年:ダニエル・カーネマン(プリンストン大学名誉教授)

- 2013年:ロバート・シラー(イェール大学教授)

- 2017年:リチャード・セイラー(シカゴ大学教授)

行動経済学の存在意義

行動経済学の有効性を「医師」に見立てて説明しましょう。身体の不調には、医師が「病名」をつけることで、その原因や治療法を導き出すことができます。

ですが、脳の判断ミスはどうでしょうか?(もちろん認知症やうつ病などの本当の病気は別として)

例えば、選挙で投票するときに、候補者が威厳のある顔でリーダーに向いていそうという外見だけで、多くの人が投票していることが明らかになっています。

例えば、「ある商品を買うのに最大いくら払えるか?」と問われ「1,000円」と答えたのに、多くの人は、買った後に「いくらなら売るか?」と問われたら「2,000円以上じゃなきゃ売らない」と矛盾した答えを返します。

もし最大1,000円払える商品ならば、1,001円以上で売ると答えるのが合理的な判断のはずです。

例えば、「もう時間の無駄だからやめよう!」と思っているのに、なかなかソーシャルゲームをやめられない人が大勢います。

このような判断のミスにも「病名」をつけて適切な対処を導くのが行動経済学です。

行動経済学では、「○○病」や「○○症」という病名の代わりに、「○○効果」や「○○バイアス」といった病名をつけ、合理的な判断ができない人間を、より望ましい未来に導くことができます。

「伝統的な経済学」と「行動経済学」の違い

「伝統的な経済学」も「行動経済学」も、世の中の経済現象がどのような要因で動いているのかを解き明かす学問です。

両者の違いがどこにあるのか見ていきましょう。

エコンとヒューマンの違い

ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー氏は、「伝統的な経済学」と「行動経済学」の違いを、

- エコン(econs)

- ヒューマン(human)

の2つの架空の人種で説明しています。

エコン(econs)とは?

エコンは、「伝統的な経済学」に登場する全ての人々を指しています。

伝統的な経済学の理論においては、「経済主体は、合理的かつ利己的で、その選好は常に変わらない」とされています。噛み砕いて言えば、「全ての人間は、いついかなるときも、もっとも自分が得する選択肢を選ぶことができる」という意味です。

伝統的な経済学では、このような人物を「経済人(けいざいじん)、またはホモ・エコノミカス(homo economicus)」と呼んでいます。

例えると、次のような人物像がエコンにあたります。

エコンの人物イメージ

- ラーメン一杯に対する自身の満足度を値段に換算すると「832円」だと知っている

- 「832円以下」ならラーメンを食べるが、「833円以上」なら何があっても食べない

- いつも行列ができていて滅多に入れないお店が奇跡的に空いていても、「833円以上」なら食べない

- 友人がみんなが絶賛していて、何度ススメられても「833円以上」なら100%断る

伝統的な経済学では、このような浮世離れした人物像を前提として、全ての理論が成り立っています。

ヒューマン(human)とは?

「行動経済学」に登場する全ての人々は、ヒューマンです。我々と同じような普通の人間です。

実際の人間は、コンピューターのように常に正しい計算を行って、もっとも得する選択肢を選び取っているわけではありません。

ヒューマンの人物イメージ

- ときには一文の得にもならないけど、誰かのために行動することもある

- 期待値がマイナスだとわかっていて、ギャンブルや宝くじにお金を使ったりする

- 老後の不安があるのに貯金しなかったりする

「エコン」と比べると、ずいぶん親近感が湧いてきますね。

セイラー氏は、伝統的な経済学の登場人物である「エコン」は想像上の生き物で、「ヒューマン」は実際の人間であると述べています。

これは伝統的な経済学に対する痛烈なアンチテーゼです。「伝統的な経済学」は机上の空論であり、「行動経済学」こそ真実を捉えていると。

「伝統的な経済学」と「行動経済学」の使い分け

確かに、伝統的な経済学における「エコン」という仮定は現実社会に当てはまりません。

ですが、それで「伝統的な経済学には意味がない」と考えてしまうのは早計です。伝統的な経済学者は、エコンのような完璧な人物が存在しないは百も承知です。

経済は無数の要因で動いているので、細かくしすぎると複雑でわかりづらくなり、一般論として説明ができなくなってしまいます。伝統的な経済学では、話をわかりやすくするために、その他大勢の要素を「仮定」とします。

エコン、もとい経済人(ホモ・エコノミカス)も仮定の一つなのです。ある程度大きな経済の流れを読み解くのであれば、「伝統的な経済学」が有効です。

逆に個々人の経済活動まで視点を落として考えるときは、人間の心理を見抜いた「行動経済学」が役に立ちます。

次のような使い分けが一般的です。

| (伝統的な)経済学 | 行動経済学 | |

| 実証する範囲 | 世界・1つの国・1つの産業などの広い範囲 | 個々の人間の購買行動などの狭い範囲 |

| 実証する現象 | 物価・金利・賃金・為替、など | どの料金プランが選択されるか・なぜ株の損切りが出来ないのか、など |

| 使用するデータ | 政府や統計機関から公表される統計データ | 実際の人間を被験者にした実験データ |

また、「伝統的な経済学」は少なからず、数式を使うことから取っ付きづらい学問だと思われています。

その一方、「行動経済学」は、中学卒業程度の頭脳があれば誰でも理解できることから、非常にとっつきやすい学問と言えます。

行動経済学を紐解く3つのキーワード

「伝統的な経済学」と「行動経済学」の違いはもうバッチリですね。

次は「行動経済学」を理解する上で、もっとも重要な3つのキーワードを解説します。

行動経済学の3大キーワード

- 脳のシステム1・システム2

- ヒューリスティック

- 認知バイアス

行動経済学には多くの理論が存在しますが、この3つが全ての理論の出発点になっています。

キーワード①:脳のシステム1・システム2

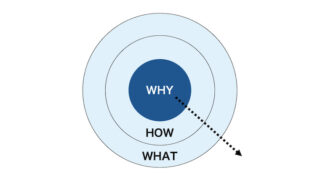

行動経済学の全て理論は、「脳のシステム1・システム2」が出発点です。

行動経済学では、人間の脳を擬似的に2つの役割に分けて考えます。それが、「直感的なシステム1」と「理性的なシステム2」です。

人が何か行動をしたり判断をするときは、まず「システム1」で処理し、一部の複雑な問題だけ「システム2」に回されます。

それぞれのシステムは、次のような特徴を持っています。

システム1の特徴

- 深く考えず、主に経験則から勘で答えを出す

- 自動かつ、高速で働き、意識的な努力は必要ない

- 脳のエネルギーはほとんど消費しない

- しばしば判断を誤る

システム2の特徴

- 「システム1」では答えを出せない、複雑な計算などの頭を使わなければ解決できない問題を対応する

- 「システム1」の判断が間違っていれば、却下したり、修正したりする

- 熟考するため、脳のエネルギーを多く消費する

- サボりがちで、「システム1」の判断ミスをよく見逃す

「システム2」が全ての意思決定を処理すれば、間違えは起こりづらくなりますが、実態はほとんど「システム1」で完結します。

このような役割分担になっているのは、脳の努力(負荷)を最小限にするためです。

全てを「システム2」で判断しようとすれば、脳はすぐにガス欠で機能不全に陥ります。ある程度「システム1」が感覚でさばいてバランスを取っています。

お昼ご飯をどこで食べるか決めるときに、壮大な計算は必要ありません。システム1を使い、手近な距離にある以前に行って美味しかったお店を選べば、失敗することはないでしょう。

日常における大抵の状況は、「システム1」の判断でうまくいきます。しかしながら、如何せん日々の意思決定量は膨大なので、間違えた判断をすることもしばしばあります。

キーワード②:思考のショートカット「ヒューリスティック」

脳の「システム1」が引き起こす現象の1つが、「ヒューリスティック」です。

ヒューリスティックとは、「簡単に解けない複雑な問題に対し、自分で解けそうなより簡単な問題に置き換えて考える思考プロセス」のことです。

「システム1」は、経験則によって、深く考えずに答えを出そうとします。真面目に考えたら大変なので、自分が答えやすい簡単な問題にすり替えて、答えを出しているのです。

ヒューリスティックにはいくつか種類がありますが、1つだけ例を出します。

次のどちらが、事故で死ぬ確率が高いと思いますか?

- A:車に乗っているときに死ぬ確率の方が高い

- B:飛行機に乗っているときに死ぬ確率の方が高い

「B:飛行機」と思った方が多いと思います。

実際には、飛行機に乗っているときより、車に乗っているときの方が死亡事故に会う確率が高いです。

ほとんどの人は、どちらの事故で死ぬ確率が高いかのデータを持っていません。そのため、問題を「どちらのニュースが思い出しやすいか?」に置き換えて考えています。

車の死亡事故は1年中どこかしらで起こっていて、その都度報道はされませんが、飛行機事故は死亡者数が多いので確実に大ニュースになります。多くの人にとって思い出しやすいのは、飛行機事故の方なのです。

この例のように、自分にとって手に入りやすい情報を使って判断する思考プロセスは、「利用可能性ヒューリスティック」と呼ばれています。

≫ ヒューリスティックとは?バイアスとの違いは?具体例で解説

キーワード③:みんなが陥る典型的な判断ミス「認知バイアス」

「認知バイアス」は、ヒューリスティックによって起こる判断ミスの中で、特に多くの人が同様に陥ってしまう「あるある」な判断ミスのことです。

認知バイアスには、「〇〇効果」「〇〇の錯誤」「〇〇の法則」といった名前がついており、100種類以上あると言われています。

一般的には認知バイアスの方が世に知られていますが、元を辿ると、「脳のシステム1」から始まり、「ヒューリスティック」によって認知バイアスが引き起こされています。

また1つ例を出しましょう。

以下の2つの選択肢から、好きな方を選んでください。

A:100%の確率で3万円貰える

B:80%の確率で4万円貰える

大多数の人が「A:100%の確率で3万円」を選びます。(もちろん、わたしも「A」を選びます)

しかしながら、きちんと計算すると期待値は「B」の方が大きいため、もし正しい判断をしていれば「B」を選ぶはずです。

- A:100% × 3万円 = 3.0万円の期待値

- B:80% × 4万円 = 3.2万円の期待

しかしながら、このような「100%確実な選択肢」がある場合には、劣っていても確実な選択肢を選んでしまうバイアスがかかります。

この認知バイアスには、「確実性効果」という名前がついています。これは認知バイアスのほんの一例に過ぎません。

仕事に活用しやすいのは行動経済学!

(伝統的な)経済学は、社会生活に実際に役立つ「実学」の一つですが、多くの人にとって経済学は本当に実学と言えるのでしょうか?

経済学のような広範囲を扱う知識を役に立てられる人は限られています。

- 政策を考える立場の人

- 産業を代表する様な大企業で、経営方針を決める立場の人

- 金融業界の人

あたりでしょうか。

それにひきかえ「行動経済学」は利用シーンを選びません。どんな立場の人でも活用できる汎用性の高い学問です。

大企業から個人事業主まで。商品企画、営業、店舗店員などなど、職種も問いません。友達同士や夫婦間のプライベートなシーンの交渉でも使えます。

わたしは大学を経済学部で卒業しており、当時は結構真面目に勉強していましたが、今となって使えるのは圧倒的に行動経済学です。

行動経済学は、万人に使いやすい実学だと考えています。

日常生活での行動経済学の活かし方

行動経済学の使い方は、大きく2パターンに分かれます。

活かし方①:自分自身が判断するとき

何かの決断をしようとしたときに、その判断が行動経済学で説かれている認知バイアスに引っかかっていないか問いかけましょう。

もしかしたら、短絡的な判断で、非合理な行動をしようとしているかもしれません。冷静に計算して、なるべく得する行動を心がけましょう。

活かし方②:他者に判断や行動をさせるとき

あなたが相手を望ましい方向に動かせるように、行動経済学の理論を使ってそれとなく誘導しましょう。

このように、行動経済学の理論を使って望ましい選択をさせる仕掛けを「ナッジ」と呼びます。ビジネスだけでなく、家族間の交渉、恋愛など、幅広いシーンでナッジを活用できます。

多くの人が行動経済学に興味を持つのは、こちらの文脈の方が多いのではないでしょうか。

- 自分自身の判断には行動経済学を反面教師にし、

- 相手に判断をさせるときには「ナッジ」を仕掛ける。

というのが、行動経済学の上手な使い方ですね。

まとめ

今回は「行動経済学とは何か?」を解説しました。

行動経済学とは…

- 伝統的な経済学では説明がつかなかった社会現象や経済行動を、人間の行動から解き明かす新しい経済学

- 心理学の手法を用いるのが特徴

行動経済学3つのキーワード

- 脳のシステム1・システム2

- ヒューリスティック

- 認知バイアス

行動経済学の活用方法

- 自分自身の判断には、行動経済学の理論を反面教師にし、損する選択をとらないようにする

- 相手に判断をさせるときには、ナッジを仕掛けて、望ましい方向に相手を誘導する

行動経済学は、仕事に使える引き出しが目白押しです。近い将来、ビジネスの必須スキルになっていくと思われますので、ぜひ少しずつ学んでいきましょう!

参考書籍

今回の参考書籍は2冊あります。

1冊目は、行動経済学でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』。

同書は、行動経済学のバイブル的な1冊(上下巻なので2冊ですが)となっています。人生にもビジネスにも、応用できるヒントが目白押しです。

こちらは本聴き放題の「Audible」に対応しています。通勤・通学などの隙間時間で、手が塞がっていてもインプットできるので、本を読む時間が取れない人にはオススメです。

またAudibleは初回30日間無料。万が一合わなければ、解約すればコストはかかりません(それでも30日間はタダで本が聴けてしまいますが)。

本来なら聴き放題の対象になるような本ではないはず。ひょっとしたら、対象外になる日が来るかも…。早めのチェックをオススメします。

2冊目は、こちらもノーベル経済学賞を受賞しているリチャード・セイラー教授の『実践行動経済学』。

今回ご紹介したような話は、どちらの書籍にも書いてあります。

どちらも学者さんの本なので、多少堅い文章ではありますが、前者の『ファスト&スロー』の方がやや読みやすかったかなと思います。

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!