プレゼンしているときに、相手が興味ないとすぐにわかりますよね。あなたも、ニュースで政党の公約を見たときに同じような反応をしていると思います。

では、どうすれば相手を引きつけるプレゼンができるのでしょうか?

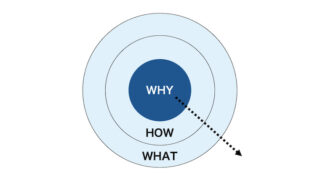

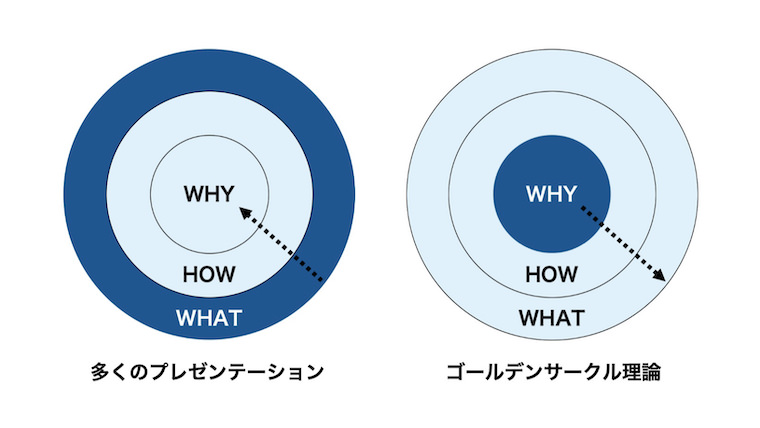

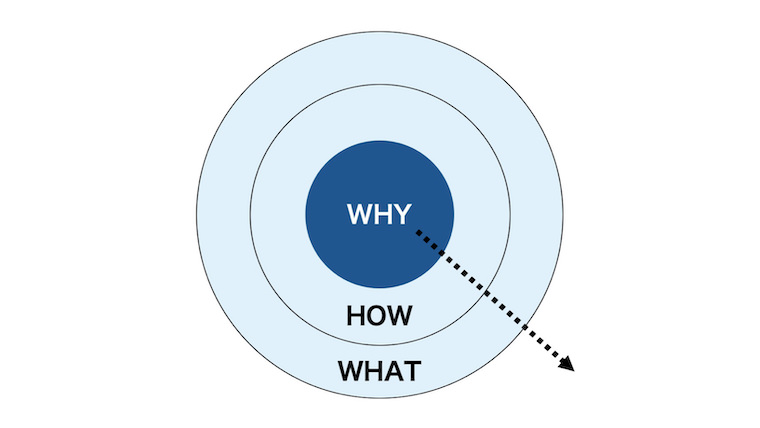

「ゴールデンサークル理論」は、相手の心を動かすプレゼン術に使われています。使い方はカンタンで、「WHY→HOW→WHAT」の順番に話すだけ。

ほとんどの人は、逆の順番で説明しているので、なかなか提案が刺さりません。この順番を意識するだけで、相手の心を揺さぶるプレゼンができるようになります。

ゴールデンサークル理論:WHY→HOW→WHATの順に話せ!

ゴールデンサークル理論(golden circle theory)とは…

「WHY→HOW→WHAT」の順番で物事を説明するフレームワークです。

マーケティングコンサルタントのサイモン・シネック氏が、TED TALKでプレゼンした「優れたリーダーはどうやって行動を促すか」の中で提唱された理論です。

シネック氏は、Apple社、キング牧師、ライト兄弟の成功に共通するのがゴールデンサークル理論であると述べています。

時間がある人は、こちらの動画も見てみてください。

「WHY」が心を動かす

ゴールデンサークルと呼ばれる3つの円は、それぞれ次のような意味を持ちます。

自分たちが行う具体的な事柄。ビジネスでは、製品やサービスが当てはまることが多い。全ての人は、WHATがなんであるかを理解している

差別化や固有の価値といった、WHATをどのように実現するかの方法。「UVP(Unique Value Proposition)」や「USP(Unique Selling Proposition)」がこれに当たる

*UVP、USPは、その製品だけが持つ、他社製品にはないセールスポイントのこと。マーケティング用語。

その組織は何を信じ、何のために存在しているのか?その商品やサービスが、なぜ世の中に必要なのか?という「目的」に当たるもの

大切なポイントは、「WHY」から始めることです。

数字や理論も大切ですが、最終的に人間の心を動かすのは感情であり、直感です。理念や目的といった根本にある想いに共感することで、人は感動します。

「WHY」によってしか相手の心は動かせないのです。

まず一番最初に、直感的に「この世界観には共感できる」「この人の考えはきっと好きになれる」と思わせることで、その後の内容がグッと好印象になります。

逆の順番では心は動かない

しかしながら多くの人は、逆の順番「WHAT→HOW→WHY」で説明をしています。

WHYが欠けていることも多々あります。4コママンガで例を見てみましょう。

商品名やスペックも大事ですが、それが最初に来てしまうとグッと来るものがありません。政治家がいきなり自身の公約をしゃべっても、イマイチ関心がわかないのと同じです。

これではお客さんの心は動かせません。ついついやりがちな間違えです。

ゴールデンサークル理論の具体例:Apple社

ゴールデンサークル理論を提唱しているシネック氏は、Apple社の新製品プレゼンを例に出しています。

Apple社のプレゼン

- WHY:なぜ

我々には「我々のすることが世界を変える」という信念があります。Appleは違う考え方 (Think Different) に価値があると信じています。 - HOW:どうやって

我々は、美しくデザインされ、カンタンに使え、親しみやすい製品で、世界を変えます。 - WHAT:何を

こうして素晴らしいコンピュータができあがりました。

もしこれが並の企業だったら、次のようになっていたでしょう。

Apple社が並の企業だったら

- WHAT:何を

素晴らしいコンピュータを作りました。 - HOW:どうやって

美しくデザインされ、カンタンに使え、親しみやすい製品です。 - WHY:なぜ

・・・(なし)

これだと月並みに聞こえてしまいますね。

イノベーター理論とゴールデンサークル理論の関係性

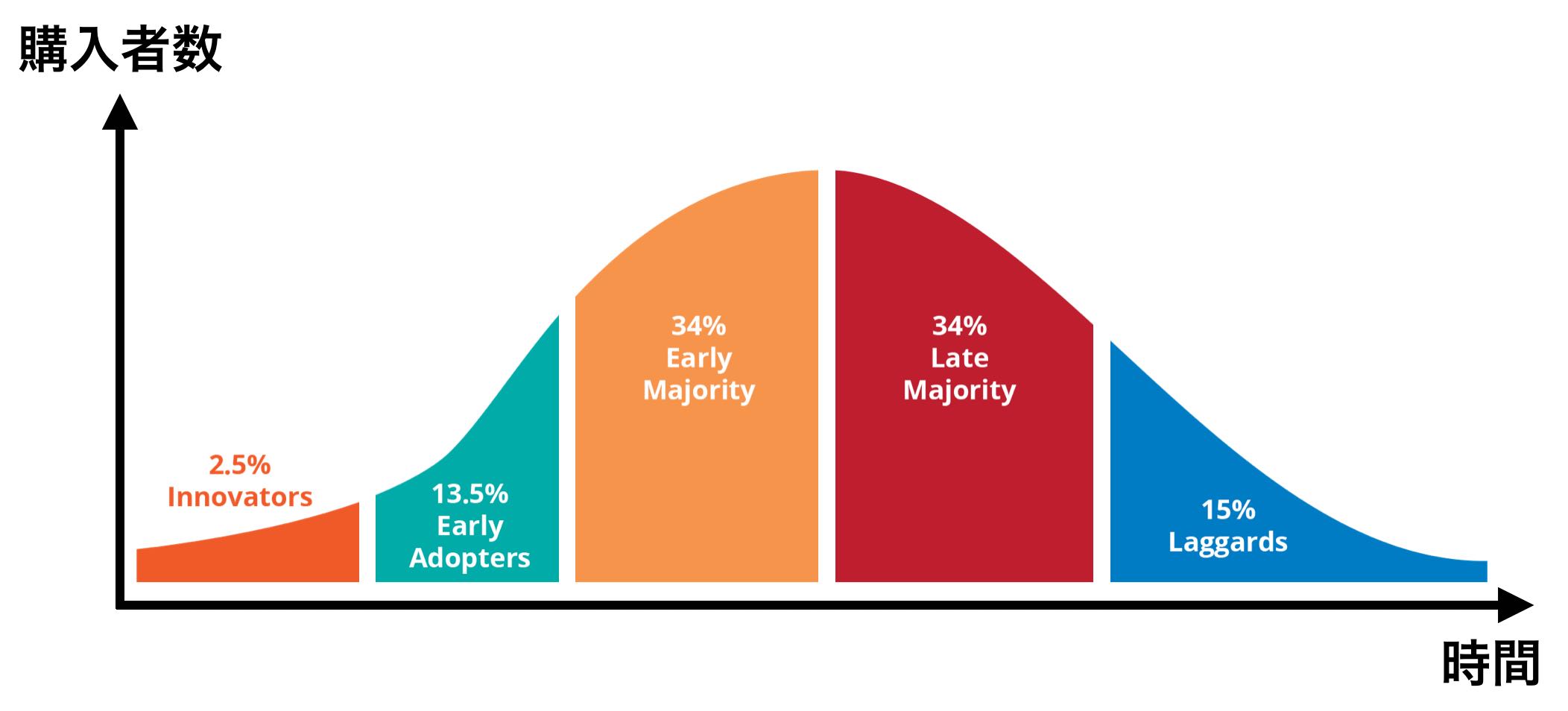

シネック氏は、有名なマーケティング理論である「イノベーター理論」にも、WHYを求める必要があると主張しています。

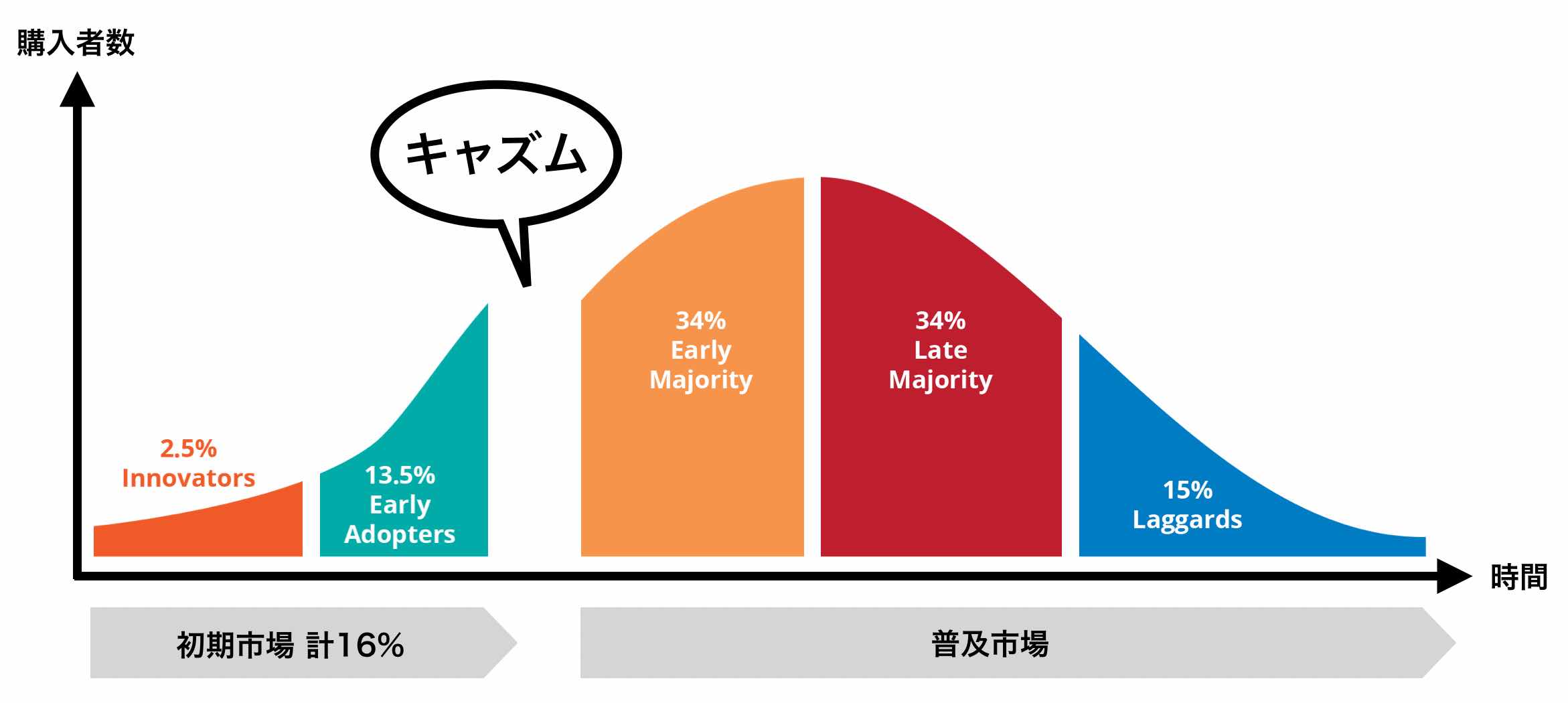

イノベーター理論とは、新製品・新サービスが市場に普及していく過程を、5つの段階に分けた理論です。

5つの段階には、それぞれ特徴を持った顧客層がいます。

イノベーター理論の5段階

- イノベーター(構成比:2.5%)

- アーリーアダプター(構成比:13.5%)

- アーリーマジョリティ(構成比:34%)

- レイトマジョリティ(構成比:34%)

- ラガード(構成比:16%)

ここで重要なのが、アーリアダプターまで16%(初期市場)の顧客と、その後ろの84%(普及市場)の顧客では、購買の動機が異なることです。

新サービスをローンチして、最初は順調に顧客獲得できていたのに急に伸び悩んでしまう現象は、計16%の初期市場から抜け出せないために起こります。

この16%の壁を「キャズム(溝)」と呼びます。

初期市場にいる計16%の人は、自分の直感や信条に従って購買する傾向があります。

その一方で、84%の普及市場にいる人は、初期市場で計16%に普及しきらない限り購入しません。購買動機は「他者が使っているから」です。

つまり、84%のメイン顧客層に購入してもらうためには、まず「イノベーター」と「アーリーアダプター」を獲得しきらなければならないのです。

イノベーターとアーリーアダプターを獲得するためには、「WHY」を強く訴求し、その製品やサービスの持つ信念や価値観に共感してもらう必要があるのです。

イノベーター理論をもっと細かく知りたい人は、別途解説記事を見てみてください。

≫ 【アーリーアダプターが重要な理由】イノベーター理論とは?キャズム理論とは?

ゴールデンサークル理論のビジネス活用例

それでは、実際のビジネスシーンを想定して、ゴールデンサークル理論の活用例を見ていきましょう。

次の4つのシーンを想定してみました。

4つのシーンでゴールデンサークル理論を想定

- 企画のプレゼン

- 営業

- 部下への指示

- 就活の面接

ビジネスマンならどれかは必ず使うシーンがあるはずです。

シーン①:企画のプレゼンで活用する例

Uber Eatsのような新規事業をプレゼンするシーンを考えてみましょう。(もちろん、この世にUber Eatsが存在していない体での話です)

Uber Eatsのような新規事業のプレゼン

- WHY:なぜ

多くの人がレストランの味を、自宅で楽しみたいと思っています。しかしながら、出前を頼める店はごく僅かです。 - HOW:どうやって

地域の手の空いた人に料理を運んでもらえば、比較的安く、たくさんのレストランの料理を自宅に届けることができます。 - WHAT:何を

料理を頼みたい人と、運べる人をマッチングさせる新しいデリバリーサービスを提案します。

まずは企画の目的(WHY)となる「顧客の課題」から入ることで、説得力のあるプレゼンになります。

シーン②:営業で活用する例

HR(人事系)サービスを販売している営業を想定してみましょう。

HRサービスの営業

- WHY:なぜ

弊社は、少子高齢化の日本が活力を失わずに発展できる社会を作りたいと考えています。 - HOW:どうやって

そのためには、1人1人の社員を、適性にあった部署に配置するのが最善です。 - WHAT:何を

弊社のAI人事サービスは、AIで社員の特性を解析し、適性のある職種を提案するツールです。

いきなりサービスの仕様を説明してしまいがちですが、最初にどんな理念(WHY)でできた商品なのかを説明することで、受け手の印象が良くなります。

シーン③:部下への指示で活用する例

部下に資料作成を指示するシーンを考えてみましょう。

部下へ資料作成を指示するとき

- WHY:なぜ

来週に、大口顧客A社の社長に最終提案に行く。ここできっちり決めたいので、資料は抜かりなく準備したい。 - HOW:どうやって

相手は社長なので、細かい話はせず、ストーリーを簡潔に話す方が良い。プレゼン時間も限られているので、文字よりもビジュアルでわかりやすい資料が良いだろう。 - WHAT:何を

というわけで、本編は10枚で、なるべくポンチ絵やグラフで表現したスライドを作っておいて欲しい。

WHYがないと、指示の背景がわからないので、部下は力の入れ具合や、工夫のしどころがわかりません。

WHYがないまま指示を出す上司も少なからずいます。WHYのない指示を受けたら、なぜその仕事が必要なのか確認しましょう。

シーン④:就活の面接で活用する例

教育系サービスの会社に転職したいエンジニアが、面接で志望動機を伝えるシーンを考えてみましょう。

就活面接の志望動機

- WHY:なぜ

わたしは昔勉強が苦手で、なかなか授業についていけませんでした。今でも日本の教育は大きな変化がなく、わたしと同じような苦しみを抱えた人がいます。だから、その人の学習ペースに合わせて、勉強ができる御社のサービスに強く共感しました。 - HOW:どうやって

わたしは今の職場で、フロントエンドエンジニアをやっています。ユーザーが使いやすいシステムを開発するのが得意です。 - WHAT:何を

だから、御社のエンジニア部門を志望しております。

まずは、その会社の理念と、自分の理念(WHY)がシンクロしていることを伝えましょう。まずこれを伝えることで、その後のトークに説得力が出てきます。

そして、自分がそのために何ができるか(HOW)を伝えます。

まとめ

今回はビジネスに使えるフレームワーク「ゴールデンサークル理論」を紹介しました。数あるフレームワークの中でも、汎用性が高く、心がけ一つで使えるのが特徴です。

ぜひ、自分の想いを相手に伝えるときは、「WHY→HOW→WHAT」の順番で伝えましょう。

何より大事なのは、「WHY(目的意識)」を持つことです。「WHY」がないまま仕事をしている人がたくさんいます。

ビジネスで成果を出したい人も、より良い人生を歩みたい人も、常に「WHY」にこだわりましょう!

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!