- 自社製品の市場が、いまどんなステージにいるか把握していますか?

- そのステージに適した戦略を取れていますか?

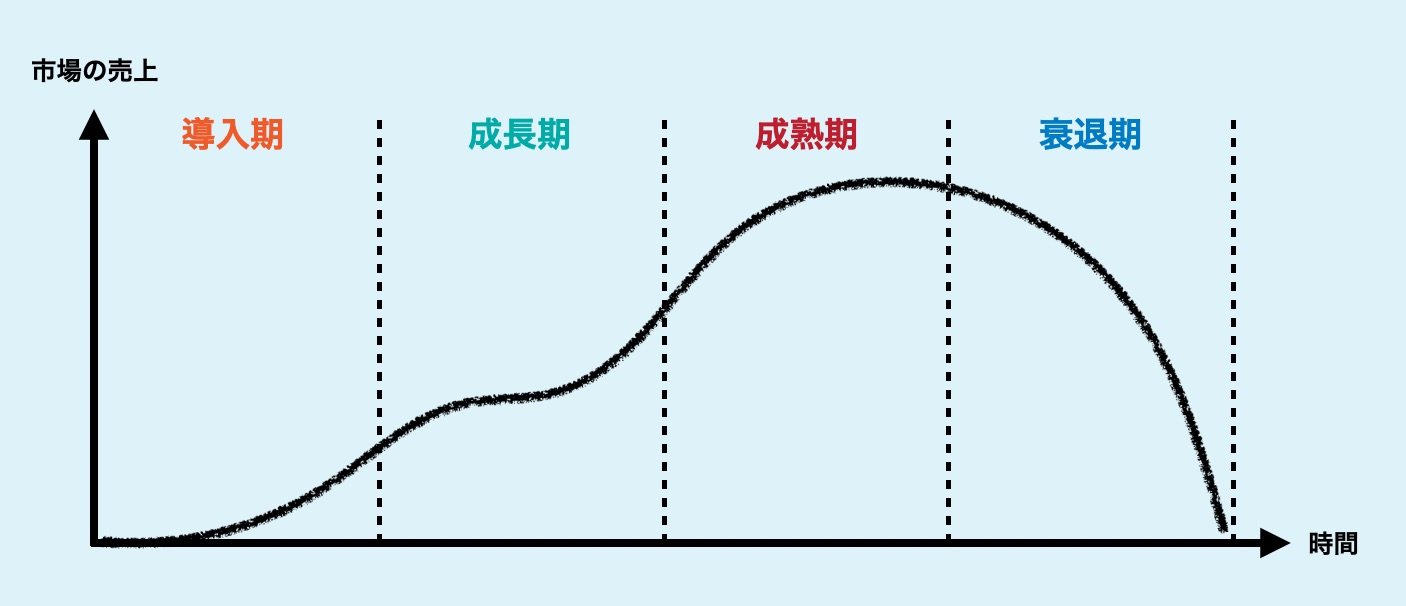

製品の市場には、人間と同じように寿命があります。「成長著しい青年期」と「終末を待っている老年期」では、当然異なる戦略が必要です。

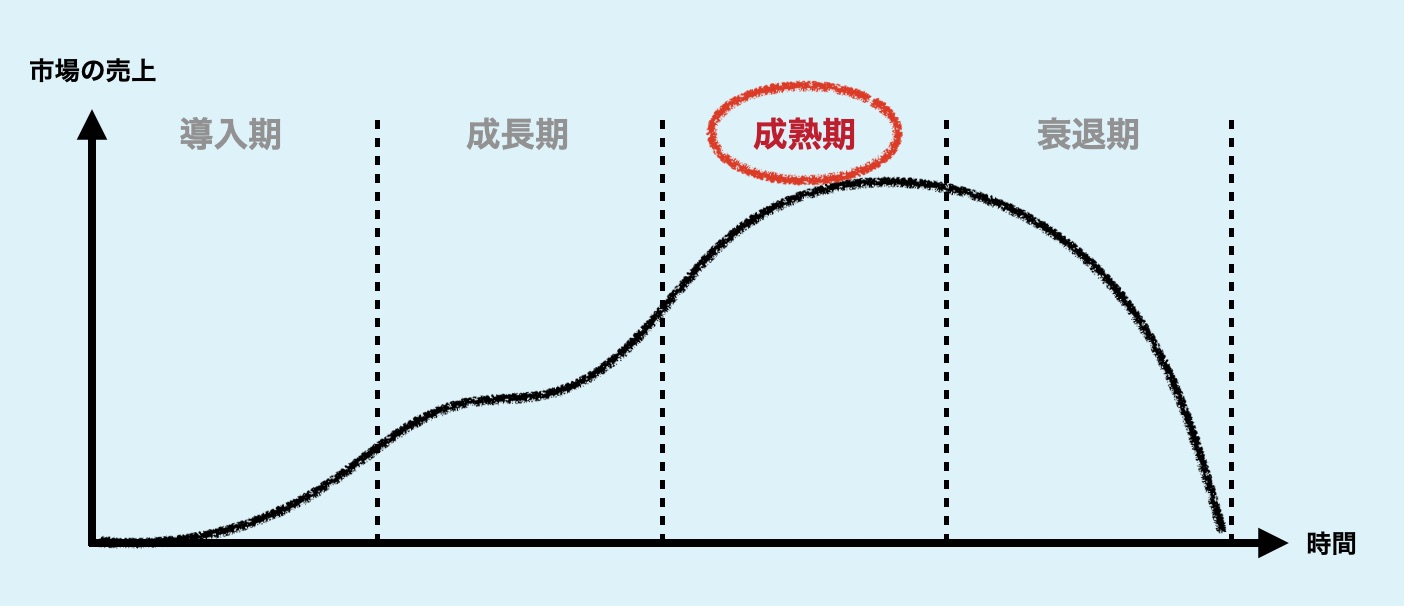

「プロダクトライフサイクル」は、製品市場を時間経過によって4つのステージに分けて分析するフレームワークです。そこから取るべき戦略が見出せます。

この記事でわかること

- プロダクトライフサイクルの4つのステージとは?

- それぞれの顧客層の違い

- それぞれで取るべき戦略

- 今の時代にイノベーションが必要な理由

製品開発担当やマーケッターは、常識として知っておかねばなりません。

特に伝統的な企業で働く人は、近いうちに会社がなくなる危険まであります。必ずチェックしましょう。

プロダクトライフサイクルとは?

プロダクトライフサイクル(略してPLC)とは…

1つの市場が誕生してから市場から消え去るまでの時間軸に対し、どれだけの売り上げがあるかを関数で表したものです。

関数の曲線は、次の4つのステージに分割されています。

- 導入期

- 成長期

- 成熟期

- 衰退期

人間でいうところの「①子供 → ②青年 → ③働き盛り → ④引退」のようなイメージです。

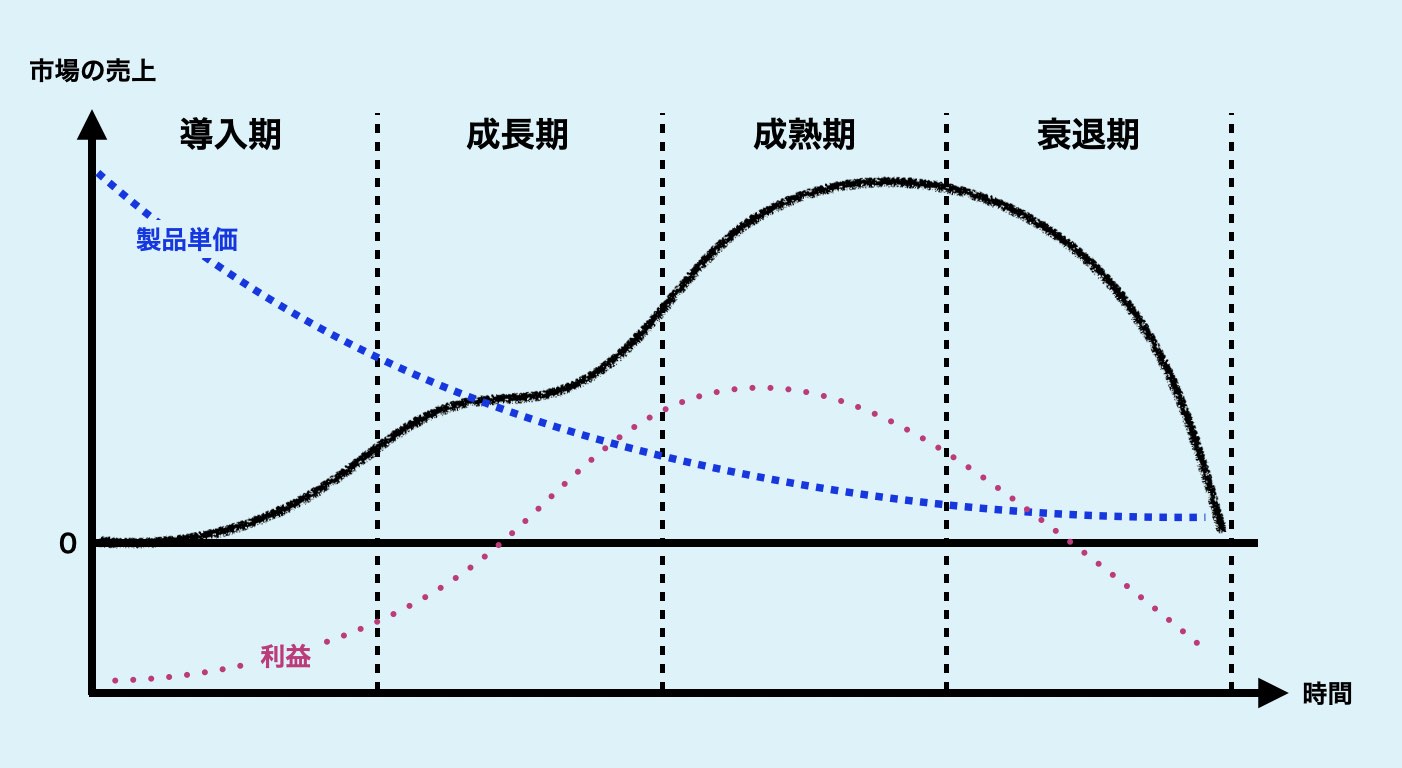

プロダクトライフサイクルにおける「利益」と「価格」の推移

プロダクトライフサイクルの曲線と「利益」「製品単価」の関係を見ていきましょう。

ざっと特徴を押さえると、

【製品単価】

- スタート地点が最も価格が高い

- 以降は成長するにつれて、一貫して下がっていく

【利益】

- 利益はマイナスからスタートする

- 市場の成長とともに上昇していく

- 市場が成熟を迎えると、競争により価格が下がり、利益は下落に転じる

となっています。

このようになる理由も含め、以降の章では、

- 各ステージの特徴

- 各ステージにおける顧客の特徴

- どんな戦略をとるべきか

をそれぞれ解説していきます。

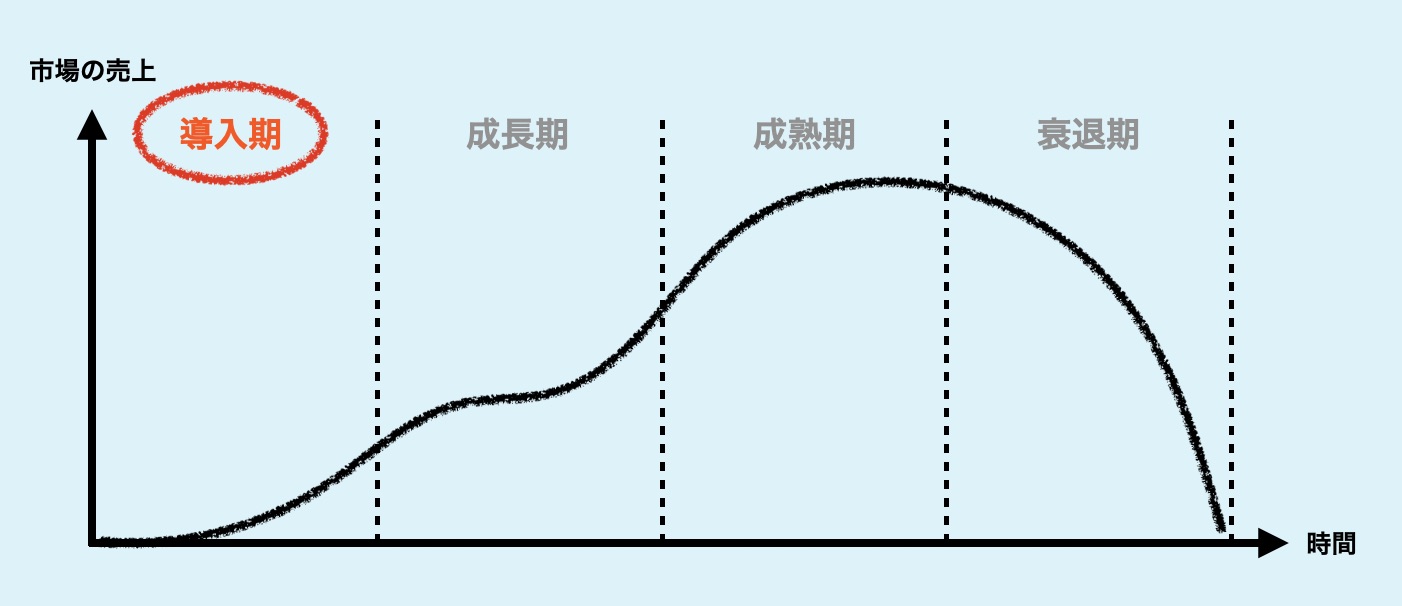

①導入期

【①導入期】は、その製品の市場が世に誕生したばかりで、まだヨチヨチ歩きの状態です。

次のような特徴があります。

「①導入期」の特徴

- 市場を最初に切り開こうとしている極少数の企業だけが参入している

- その製品は殆ど市場に認知されておらず、売上げは非常に低い

- 売上げが立っていない状況で先行投資をしているので、利益はマイナス

その商品は市場に認知されておらず、まだまだ需要が低いです。参入企業は、1社〜数社程度でしょう。

この時点で参入する企業の製品の質が洗練されておらず、まだまだ改良の余地がある状態です。

「導入期」に購入する顧客

「導入期」は、まだその製品が市場に認知されていないので、気づいて購入する人はごく限られています。導入期に購入する人は「イノベーター」と呼ばれています。

イノベーター(革新者)とは?

イノベーターは、カンタンに言えば、その分野のオタクです。

新しいものには誰よりも早く飛びつかなければならないと思っています。それが彼らのアイデンティティーなのです。

その製品が良いから買うのではなく、目新しいからとか、コレクションとして欲しいという動機で購入します。

イノベーターはこんな人

- かつてiPhone3Gを、初日に並んで買うような人

- Apple製品だったら、とにかく買わなきゃ気が済まない人

「導入期」にとるべき戦略

イノベーターは、製品を気に入って購入するのではなく、自身がその分野に精通していることが義務だと思い購入します。そのため、イノベーターの反応が良いことは、その後の市場拡大に寄与しません。

導入期に必要なアクションは、次に出てくる「アーリーアダプター」をいち早く捕まえることです。

アーリーアダプターを捕まえるためには、「その製品がどんな悩みを解決してくれるのか?」を認知させるコミュニケーション戦略が重要。製品を磨きつつ、製品キャッチコピーをブラッシュアップしていきましょう。

②成長期

【②成長期】は…子供が青年へと急成長するように、市場がようやくと活気付いてきた状態です。

特徴は次の通りです。

成長期の特徴

- 市場に参入すれば売れる状況なので、参入企業がグッと増える

- 市場にその製品の良さが伝わり、売り上げが急成長する

- 利益がピークになる

参入企業同士はもちろん競合関係にありますが、「一緒に切磋琢磨して、市場を大きくしていこう」という雰囲気があります。

市場自体が急拡大していて、各社にまだまだ拡大余地があるので、ゴリゴリに顧客を奪い合っている感じがないからです。

ちなみに、この時期のスタートアップに入社すると、大企業より圧倒的に早く出世するチャンスがあります。市場が成長するにつれて社員が増えていくので、普通にできる人ならどんどん役職が上がっていきます。

≫【見逃すな】成長市場の見つけ方。市場参入のタイミングを示す4つのサイン

「成長期」に購入する顧客

成長期に入ると、新しいもの好きな人がどんどん購入するようになります。まず「アーリーアダプター」が購入し始め、「アーリーマジョリティ」が続きます。

アーリーアダプター(初期採用者)とは?

アーリーアダプターは流行の最先端にいる人です。ただし「イノベーター」とは違い、製品の新しさそのものに着目するではなく、その製品を使用したときのメリットに着目します。

自らの持つ課題やニーズに積極的にお金を払って解決したいと考えていて、発信力が強い場合は「インフルエンサー」や「オピニオンリーダー」と呼ばれます。

アーリーアダプターはこんな人

- 流行る兆しが見えたときにいち早く取り入れていて、流行ったらもう次に移っているような人

- ブログやYoutubeで、新商品の紹介している人

新製品の市場の成否は、アーリーアダプターに受け入れられるかが試金石になります。

アーリーマジョリティ(前期追従者)とは?

アーリーマジョリティは、新しいものを受け入れることに少しだけ慎重派の人たちです。慎重ではあるものの、良いものならすぐに取り入れたいと思っています。

アーリーマジョリティは、流行に乗り遅れたくないと考えており、アーリーアダプターの影響を強く受ける傾向があります。

アーリーマジョリティーはこんな人

- 流行に敏感な人

- InstagramやYoutubeでフォローしている人がオススメした商品を買いたくなる人

「わたし結構新しい物好きですよ」と言う人は大抵ここに当てはまります。

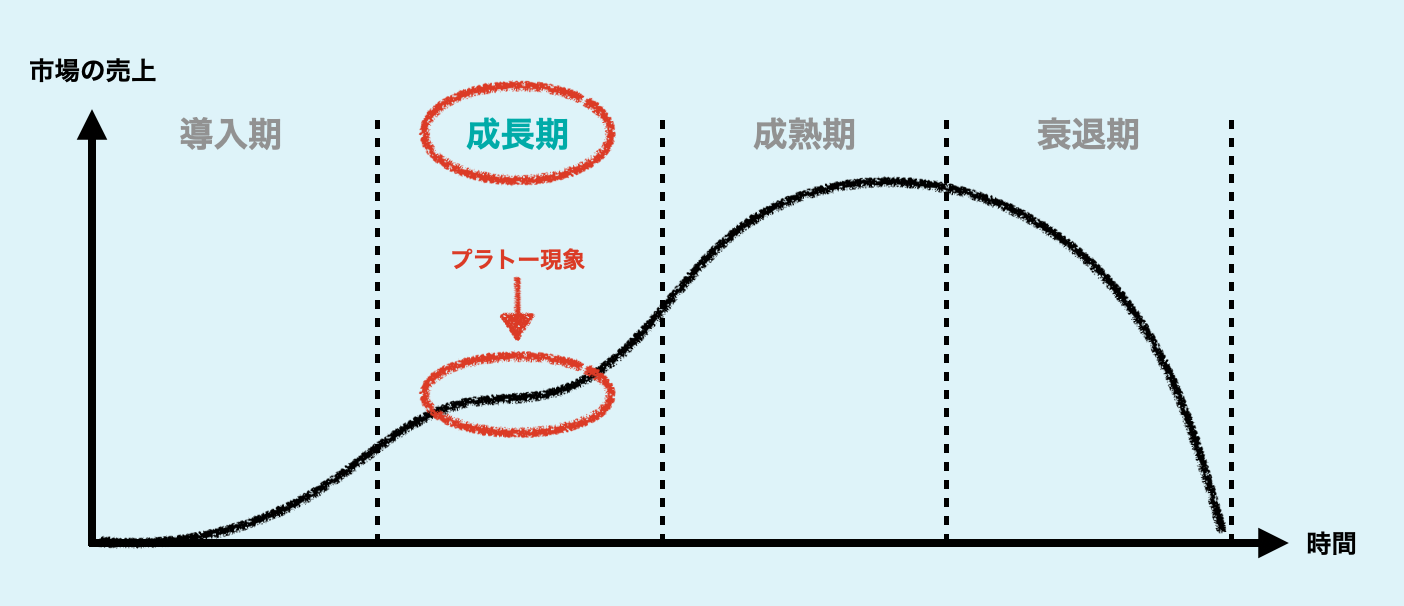

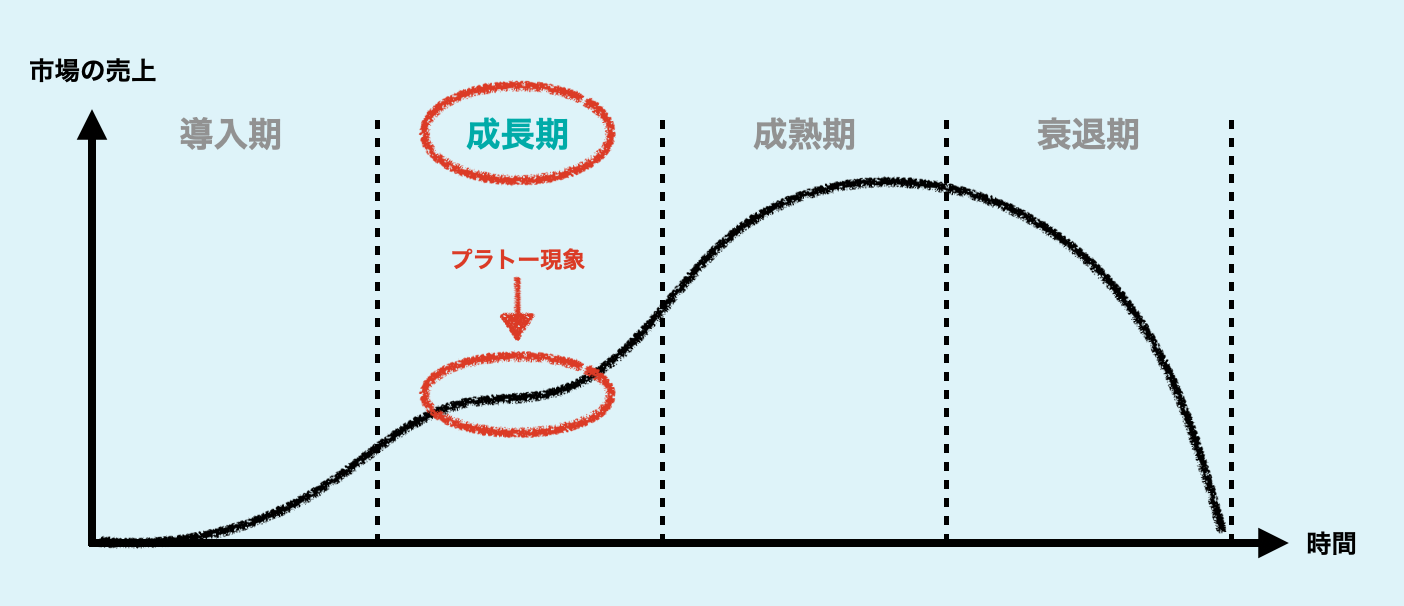

成長期に見られる「プラトー現象」とは?

プラトー現象とは…「アーリーアダプター」と「アーリーマジョリティ」の間で、購買動機が異なるために発生する消費停滞時期です。

●購買動機の違い

| 種別 | 購買動機 |

| アーリーアダプター | 今流行っているかは関係ない。どんなにその製品がマイナーであろうと、その製品にメリットを感じれば購入してくれる。 |

| アーリーマジョリティ | 流行を見てから購入する。まず「アーリーアダプター」に行き渡らない限り、購入することはない。 |

非常によく似た理論に「キャズム理論」があります。この停滞期を「キャズム(chasm):溝」になぞらえています。中身は全く同じです。

「成長期」にとるべき戦略

成長期の市場では、アーリーアダプターを獲得することで、後ろに控えるアーリーマジョリティの需要を喚起することが重要です。

ここまで来ると、ユーザーの利用例が増えてきて、製品の改良点も明らかになる頃合いです。まずは、アーリーアダプターに受け入れてもらうために、徹底して製品の改良をしましょう。

その上で、流行の最先端になりたいアーリーアダプターに、流行の兆しを認知させましょう。テック系の雑誌やネットメディアなど、感度の高い人が見そうな媒体に取り上げてもらうPRが有効です。

③成熟期

【③成熟期】は…人間が働き盛りを迎えるように、市場の需要がピークを迎えた状態です。ピークを迎えた後は、需要は下り坂になっていきます。

特徴は次の通りです。

「③成熟期」の特徴

- 参入企業パワーバランスがはっきりしてきて、下位の企業の淘汰が始まる

- 市場のパイが埋まりつつあり、需要が頭打ちに。売上げの成長は鈍化する

- 価格でシェアを奪うようになるため、利益は減少する

成熟期に入ったときに大手だった企業は、存在感が強くなり、価格を下げて下位企業から顧客を奪う構図になります。

市場全体で価格が下がるため、さらに需要が伸びていきます。市場全体のパイは大きくなり、売上高はピークになりますが、単価が下がったことで利益は減少に転じます。

余程特別な理由がない限り、このステージから新規参入するのは得策ではありません。

「成熟期」に購入する顧客

成熟期になり、その製品が市民権を得てきたところで購入に踏み切る人は「レイトマジョリティ」です。

レイトマジョリティ(後期追従者)とは?

レイトマジョリティは、新たしいものに対して懐疑的な人たちです。

その市場が成熟して、周りに使っている人が十分いることを確認してから購入します。

レイトマジョリティはこんな人

- (偏見かもしれませんが)SNSをやっていない人

- (偏見かもしれませんが)テレビを良く見ている人

層としてはかなり多く、新しいものにあまり積極的でない人は、大抵がレイトマジョリティに属します。

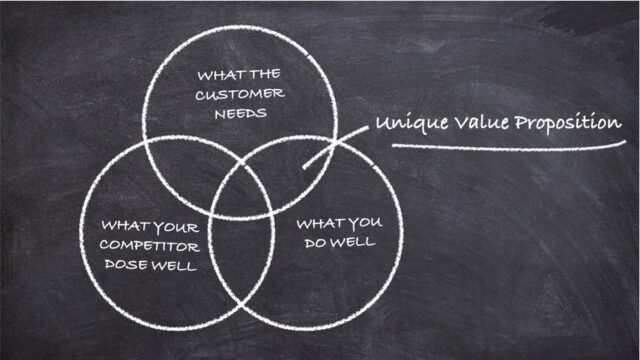

「成熟期」にとるべき戦略

レイトマジョリティを獲得するためには、「その商品がすでに定番になった」「みんな持っている」とアピールするのが効果的です。テレビCMなどのマス広告が向いています。

ただし、ある程度市場のパイを取りきってしまった状況なので、成長よりも顧客を維持する方向に努めるのが懸命です。

体力のあるビックプレーヤーなら、価格を下げて価格競争を仕掛けるのもアリでしょう。しかしそうでない企業は、なるべく価格競争に巻き込まれたくないところ。

自社製品の市場での立ち位置を明確化すべく、対象セグメントに特化&差別化した製品を展開するのが良策です。

≫【大チャンス】成熟市場=オワコンではない。成熟市場で金脈を見つける戦い方を解説

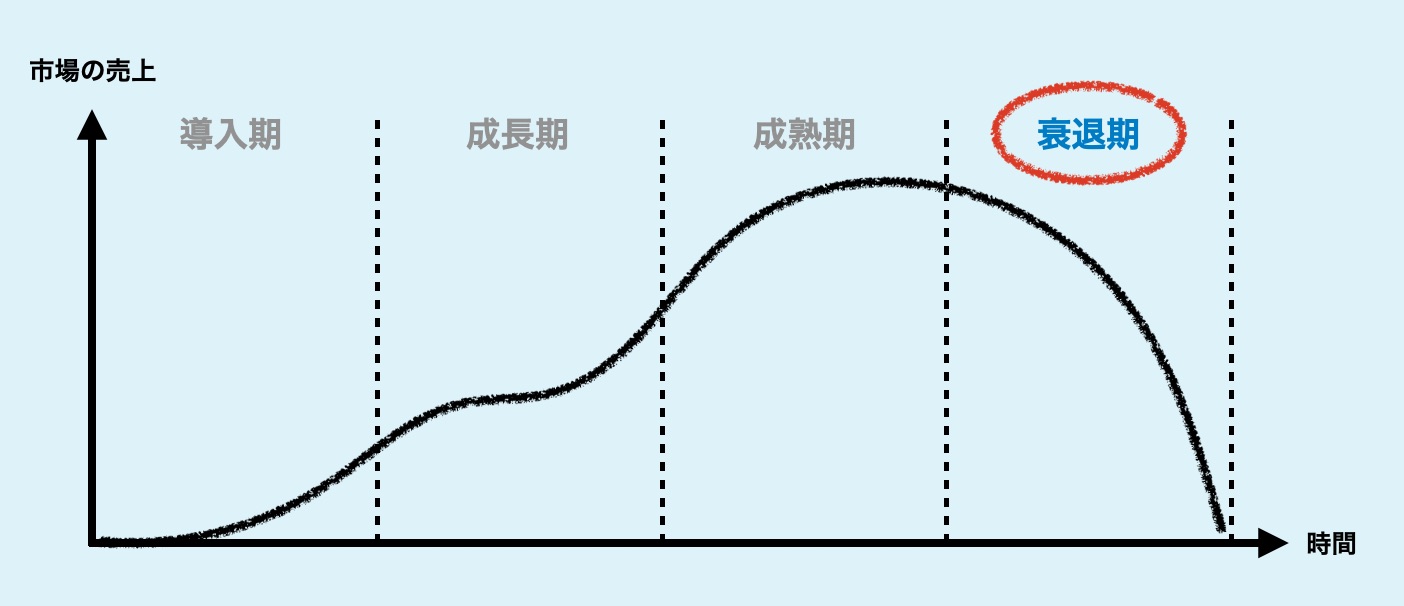

④衰退期

【④衰退期】は…この市場に寿命に近づいてきた頃合いです。市場のピークは過ぎ、需要は低下し続け、いずれ終末を迎えます。

特徴は次の通りです。

「④衰退期」の特徴

- シェアを守りきった大手だけが生き残る

- 市場の需要はほとんどを取り切った後なので、売上げは減少する

- 市場全体では利益はマイナスになるが、一部大手は利益が残る

すでに新規投資は終わり、投資回収している時期です。そのため、シェアを持った大手の企業だけが利益を取れる構図になります。

それ以外の企業は撤退か、イノベーションにより新たな市場を作り出す必要に迫られます。

伝統的な産業は、参入企業が大手数社しかいない寡占状態になっているケースが珍しくありません。そういう産業は、衰退期に差し掛かっていると判断できるでしょう。

この時期に差し掛かった企業に転職するのはやめておきましょう。大企業病だし、出世はできないし、給料も上がらないです。こういう企業に勤めている人は、成長期の企業に転職を考えた方がいいでしょう。

「衰退期」に購入する顧客

衰退期になってようやく重い腰をあげる人は「ラガード」です。

ラガード(遅滞者)とは?

ラガードは、もっとも保守的な層です。その製品が伝統化するまで購入しません。

新しいものに反感を持つような人たちも多く、「今あるもので十分だ」と自己解釈して、最後まで購入しないことも往々にしてあります。

ラガードはこんな人

- 最後までガラケーを持っているような人

- 何かにつけて新しいものに難癖をつけて非難する人

「老害」と呼ばれるような人は、ラガードである可能性が高いと思われます。

「衰退期」にとるべき戦略

もはや残ったラガード達しか成長のチャンスは見込めませんが、ラガードは獲得コストが高く、狙いに行く対象ではありません。

すでに終わりが見えた市場なので、ここでラガードを獲得したところでその先はありません。そういうわけで、利益がマイナスになった企業は撤退するのが一般的です。

撤退=死の企業はイノベーションが必要

その製品が主力商品だったり、その製品しかないラインナップがない企業の場合は、撤退しようがありません。

イノベーションにより、その製品の別の使用方法を発掘して、新たな市場に発展させなければ会社は存続できません。

そういう事情から伝統的な大企業は、こぞって「新規事業が必要だ!」と声高々に謳っています。それができる人材はなかなかいないので、どこも苦労していますが…。

プロダクトライフサイクルのスパンは短期化している

市場によって「プロダクトライフサイクル」のスパンは異なりますが、総じてそのスパンは短くなっています。インターネットサービスでは、2〜3年で一気に衰退期まで進んでしまうことも珍しくありません。

技術革新のスピードが上がったことや、趣味志向の多様化によって、製品が陳腐化するスピードが速くなっていることが背景にあります。

製品のライフサイクルを長引かせ、企業を成長させ続けるためには、常に新しい市場を開拓し続ける必要があります。

新市場開拓=イノベーション

ビジネスの世界では、新しい市場に向けた新製品を打ち出すことを「イノベーション」と呼びます。プロダクトライフサイクルが衰退期を迎える前に、イノベーションを仕掛ける必要があるのです。

イノベーションを起こすヒントは、「その製品の使い方は、本当にその1つしかないのか?」です。

ユーザーをよく観察してみましょう。意外な使い方をしているユーザーがいるかもしれません。そのユーザーは、他に代替手段がないからしょうがなく、その製品を使っているかもしれません。

これを見つけたらイノベーションのチャンスです。そこに特化した新製品で新しい市場を作りましょう。

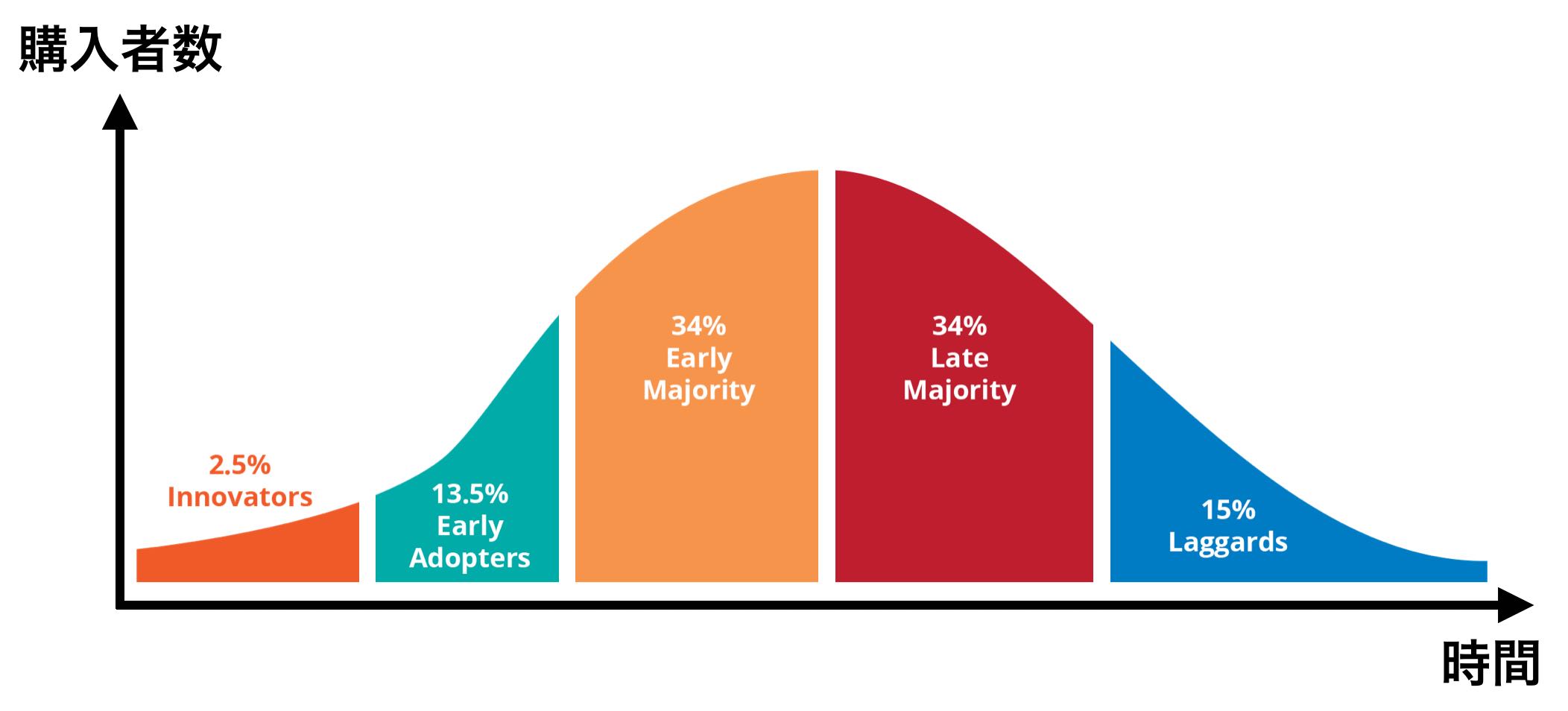

類似理論:イノベーター理論

今回紹介した「プロダクトライフサイクル理論」の各ステージには、次の5つ段階の顧客層が紐づいていました。

- イノベーター

- アーリーアダプター

- アーリーマジョリティ

- レイトマジョリティ

- ラガード

この5段階の分け方を「イノベーター理論」と呼び、こちらもビジネス界隈では有名な理論となっています。

「プロダクトライフサイクル理論」と「イノベーター理論」は、表裏の関係で、どちらも同じようなことを言っています。双方を知っているとより理解が深まります。

興味がある人は、イノベーター理論の解説記事もチェックしてみてください。

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!