ビジネスシーンや公共政策で注目を浴びている「行動経済学」を知っていますか?ビジネスでは、近い将来必須スキルになるかもしれない分野です。

行動経済学を使って、相手に命令や強制をせず、コストもかけずに望む方向に相手を誘導することを「ナッジ」と呼びます。魔法のように聞こえますが、科学的に立証された手法です。

この記事では次のことがわかります。

- ナッジ理論とは何か?

- どのようなシーンでナッジが使えるか?

- ナッジを活用する6つの原則とは?

- 公共政策やビジネスでのナッジ活用の具体例

ナッジを自在に使いこなせば、顧客や同僚、上司の心理を操って、効率的に成果を出すことができます。一歩先を行くビジネスマンになるために、ぜひ押さえておきましょう!

ナッジ理論は行動経済学より

ナッジ理論(nudge theory)におけるナッジとは…

行動経済学の知見を使って、人々の行動をそれとなく、良い方向へ誘導することを指します。

ナッジ理論は、2017年にノーベル経済学賞を受賞した、シカゴ大学のリチャード・セイラー教授が提唱した概念です。主に公共政策でのナッジ活用を取り上げていますが、ビジネスシーンでも同様に有効です。

ナッジは、命令ではありません。

- 選択を禁止することなく、

- 強制することもなく、

- 経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、

人々の行動を予測可能な形で変える仕掛けがナッジです。

ちなみにここで言う「経済的なインセンティブ」とは、簡単に言えばご褒美(主にお金)で釣ることを指します。ナッジはそのようなあからさまな促し方はしません。

相手に気づかれぬうちに、人間の心理に働きかけ、それとなく誘導するような仕掛けがナッジです。うまく機能すると、お金はほとんどかからず、誰も不快にさせず、ちゃっかり目的を達成できます。

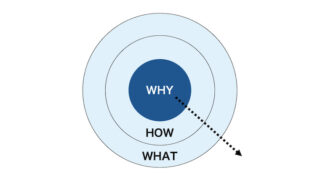

行動経済学 = 経済学 × 心理学

ナッジは、行動経済学的なアプローチの総称です。ここで、「そもそも行動経済学って何?」という疑問が湧くと思います。

「行動経済学」は、心理学のアプローチを使って経済現象を解き明かす新しい経済学です。実際のイメージは「社会に役立つ心理学」と言った方が近いかもしれません。

伝統的な経済学では、「経済人(ホモ・エコノミカス)」という、常に迷うことなく最善の選択ができる人物像を仮定しています。我々がスーパー理性的な人間である前提で、理論が組まれているのです。

しかしながら、現実の人間はそこまで合理的ではありません。よく悩んだ挙句、誤った選択をしてしまいます。そのような伝統的な経済学では説明できない現象を解き明かす学問が、行動経済学なのです。

≫ 【数式は不要】行動経済学とは?経済学とはどう違う?超簡単にわかりやすく解説

ナッジ理論の別名「リバタリアン・パターナリズム」とは?

公共政策の世界では、ナッジ理論を「リバタリアン・パターナリズム(Libertarian Paternalism)」と呼ぶこともあります。

リバタリアン(Libertarian)は、「自由主義」という意味です。

パターナリズム(Paternalism)は、「家父長主義」という意味です。カンタンに言えば、親が子供のためを思いつつも、本人の意思は無視して方針を決定することです。

両者を合体させた「リバタリアン・パターナリズム」とは、国民の自由な選択は残しているけど、実質は政府が望ましい方向に寄せることです。

リバタリアン・パターナリズムがなぜ注目されるのか?

従来の経済学の知見から公共政策を実施すると、「税を課す」or「補助金を出す」で、国民や企業を望ましい方向に動かそうとします。つまりは「お金」です。タバコ税はその典型ですね。

ですが思い出してください。従来の経済学では、人間は超理性的で、絶対に不利益な判断は犯さない前提になっています。感情で左右されないので、お金で動かすしかないのです。

しかしながら、人間は感情で動く生き物なので、お金だけでは望ましい方向に動いてくれるとは限りません。税金を投入しても、効果が出なかった政策はいくらでもあります。

そこでナッジの登場です。

ナッジはお金では動かない国民や企業に対し、「心理」を使って望ましい方向に誘動します。しかも決して選択を強制しないので、批判を浴びにくいわけです。バラ撒きで税金を大量投入するわけでもありません。

リバタリアン・パターナリズムは、政府にとって非常に魅力的なオプションなのです。

ナッジ理論が有効な5つのシーン

ナッジ理論の生みの親であるリチャード・セイラー氏は、ナッジ理論が有効な5つのシーンを挙げています。それぞれを見ていきましょう。

みなさんが直面しているビジネスや課題に当てはめて考えてみてください。

シーン①:選択の判断が難しい

人生に関わるような選択は、カンタンには判断できません。

選択の判断が難しいシーン

- いくつもある保険商品のどれに加入するか

- どの会社に就職するか

- 住宅ローンはどの会社がいいのか

シーン②:稀にしか起こらない

その選択が稀にしか起こらなければ、学習する機会がありません。多くの人が未経験のまま決断をしなければならないシーンは、正しい選択をとることが難しいです。

稀にしか起こらないシーン

- どの大学に入るか?

- どの車を買うか?

- どこにどんな家を建てるか?

- 誰と結婚するか?

といった人生で何度も経験しない選択は、ナッジのサポートがなければ失敗の可能性が高くなります。ライフイベント系の選択に多いでしょう。

シーン③:選択の結果がすぐに得られない

「選択」と「その結果」にタイムラグがあるシーンです。

先に「コスト」を払って、後から「便益」がついてくるシーン

- ダイエット

- 金融資産投資

- 勉強

先に「便益」を得て、後から「コスト」を払うシーン

- 飲酒

- 喫煙

- スナック菓子

フィードバックが得られるまでコツコツ継続するには、強い自制心が必要です。ですが人間は、反応がなければそうそう続かないので、ナッジによる手助けが効果的です。

必然的に、ヘルスケア、金融、教育などの長期スパンで結果が返ってくる業界は、ナッジが有効な領域です。

シーン④:フィードバックが乏しい

フィードバックが、そもそもほとんど現れないケースもあります。

コーヒーにどれくらい砂糖を入れればいいかは、すぐにフィードバックが得られます。飲めばわかりますからね。砂糖を入れすぎてしまう失敗は、すぐに修正可能です。

ですが、実際の世の中には、味見ができないまま砂糖を入れなければならないシーンもあるのです。特に自分が選ばなかった選択肢については、フィードバックを得ようがありません。

ビジネスの各業界で長年使われたプロセスは、実は時代遅れの非効率なやり方かもしれません。ですがみんなが盲目的に従っているので、それを気づかせてくれるフィードバックが得られないのです。

学生時代はちゃんと勉強していたのに、社会人になると勉強しなくなるのは、勉強によるフィードバックがないからかもしれません。テストで何点とったみたいな話にならないので。

やたらと資格の勉強をしたがるのは、資格合格というフィードバックがあるからでしょう。資格が年収に直結する会社は、金銭的にもフィードバックがあるので、社員はちゃんと勉強する傾向があります。

シーン⑤:選択とその結果の関係が不明瞭

この選択をしたら、「どれだけの便益がもたらされるのか?」が分からないケースがあります。

レストランのメニューが、全部フランス語で書かれていたら、この選択をしたときにどれほど美味しい料理が来るのか想像できませんよね。

投資信託の商品には、

- アクティブファンド

- インデックスファンド

- 為替ヘッジあり/なし

など、初見では理解しづらい用語が使われています。

慣れていない人には、どれが自分が求めるリターンが得られるのかわかりません。仮に言葉を説明したところで、すぐには理解できないでしょう。

ぱっと見で、何が得られるのかわかりづらい選択にもナッジが有効です。

デザインにも使える!ナッジ活用の6つの基本原則

では、ナッジを活用するときはどのような手法があるのでしょうか?

ナッジ理論には6つの基本原則があります。「活用の6つの型」と言って差し支えないでしょう。例を交えて解説します。

原則①:デフォルト

人間には、いま与えられている環境を維持しようとする習性があります。この現象を「現状維持バイアス」と呼びます。

例えば、スマホの複雑な設定のほとんどは、初期設定(デフォルト)のままですよね。複数ある料金プランも、デフォルトでチェックが入っているプランが圧倒的に選ばれやすくなります。

つまり、望ましい選択肢をデフォルトの設定にしておくことで、選択する人の行動をある程度操作できるのです。

原則②:エラーを予期する

多くの人が陥りがちな過ちを察知して、予めエラーに対する対策を打っておきましょう。

例えば、ATMからカード取り忘れたり、コピー機の中に書類の原本を忘れてしまったりといったエラーです。

ATMであれば、現金が出てくる前にキャッシュカードが出てくれば、間違いは起こりづらくなりますね。

避妊用のピルには、エラーを予期したナッジが仕掛けられています。

毎日同じ薬を飲むなら飲み忘れは起きづらいですが、ピルは飲み方が特殊です。3週間は毎日飲んだ後に、1週間服用を休んでまた再開します。

飲み忘れを防止するために、薬の容器に番号が振られていて、順番に飲んでいくのですが、22〜28日は何の効果もない偽薬が入っています。用法を守らせるためにあえて、偽薬を飲ませているのです。

原則③:フィードバックを与える

効果的にデザインされているシステムには、「操作がうまくできているか、ミスにしているか」を伝えるフィードバックが実装されています。

昔のフィルムカメラでは、レンズのフタが閉まっていたことに気がつかず、後日現像したら全部真っ黒な写真になってしまうことがしばしばありました。

現在のデジタルカメラは、写真を撮る度に、画像を画面内に小さく表示するので、正しく撮影できているかがすぐにわかります。

ただし、フィードバックの与えすぎは注意です。システムを閉じるときに「確認ボタン」が何個もあったら、無意識に連打してしまうので、意味がなくなってしまいます。

原則④:マッピングを理解する

マッピングとは、「選択肢」と「その選択がもたらす結果」の対応関係のことです。言い換えると、「どの商品を選んだら、どれだけ便益(または不便)があるのか」を示すものがマッピングです。

マッピングが明確であれば、それにいくら払っても良いか消費者がすぐに理解できます。

ラーメン屋のメニューを選ぶときは、「醤油」や「味噌」から味が想像できます。味玉などのトッピングも好きなもの選択できます。マッピングで困ることはあまり無いでしょう。

しかしながら、世の中には理解が難しいマッピングもあります。難しいマッピングを理解し、わかりやすい表現に変えましょう。

例えば、海外のレストランのメニューを見て、何が書いてあるかわからなければ、それを食べたいか判断できません。選択と結果が一目で理解できないので、選択者にとって難しい判断です。メニューに写真を載せれば、マッピングがグッと理解しやすくなります。

病気の治療方法を選択するときのマッピングも複雑です。治療方法によって苦痛の程度が異なり、期間も異なり、費用も異なります。副作用も異なるでしょう。

カメラのピクセル数は一般人にはあまりピンときません。PCのメモリやCPUも、1GBあるいは1GHz増えたらどれだけ嬉しいのかわかりづらいです。

原則⑤:複雑な選択肢を体系化させる

選択肢がたくさんあればあるほど、人間の目には複雑に映ります。そんなときは、複雑な選択を体系化して、良い選択肢を見つけやすくする工夫が必要です。

例えば、来年の春から東京に引っ越すとします。

賃貸の部屋を探そうと思ったら、とんでもない数の中から大事な選択をしなければなりません。築年数も、景色も、周辺の治安も千差万別で、どう選択すれば良いのか迷ってしまいます。

SUUMOなどの住宅を探すサービスでは、家賃や駅からの距離でフィルターをかけることができます。フィルターで選択肢を体系化することで、自分が重要視する属性(例えば駅から徒歩5分以内)に沿わない選択肢を始めから切ることができます。

Amazonも、YouTubeも、Netflixも膨大な選択肢の中から、適切な選択をさせるためのフィルターがあります。そして自分と同じような好みの人が選んでいる選択肢をレコメンドすることで、さらに選びやすいフィルタリングになっています。

原則⑥:インセンティブを調整する

この話はシーンが限定されます。一般のビジネスの現場では、そこまで起こらないかもしれません。

企業はお金を払って労働者を雇用し、働かせたいと思っています。社員の方もお金が欲しくて働きます。当然働かなければお金はもらえません。利害は一致しています。

このように、自由市場の大抵の状況では、

- 利用する人

- 選択する人

- コストを払う人

- 便益を得る人

が全て同一になるため、インセンティブの衝突は起こりません。

ラーメン屋を利用するのも、メニューを選択するのも、お金を払うのも、食べるのも全て自分です。自分の判断で、食べたいメニューに相応のお金を払うだけです。

ですが、これらが一致しない状況が発生し、インセンティブが衝突するケースが稀にあります。

例えば医療サービスは、コストの大部分を国と自治体が負担しています。子供であれば0円の場合も少なくありません。国は医療費を下げたいのに、国民は気軽にコンビニ受診してしまいます。

さらに始末が悪いことに、医師は診察すれば国から保険料としてお金を貰えます。(全員ではありませんが)医師側は、本来診察するほどではない症状でも、喜んで受けたいと思っています。

医療のようなインセンティブが衝突しているシーンでは、何らかの弊害が出ている可能性が高いです。商流や制度にメスを入れて、是正する必要があります。

ナッジ理論を活用した具体的な事例

なんとなくナッジがどういうものか、分かってきたのではないでしょうか?

具体例も見ていきましょう。これらはいずれもナッジによって実際に効果があがった事例です。

事例①:「ハエ」でトイレの清掃を大幅に省力化

ナッジ理論の話をするときに、必ず紹介される有名な事例です。アムステルダムのスキポール空港では、男子トイレの清掃で大変で困っていたそうです。

「汚さないでください」という張り紙ではあまり効果は望めません。そこで、小便器の内側にハエの絵を書いたところ、清掃コストを大幅に削減することができました。

このハエの絵は、人間は「マト」があると狙いたくなる心理を利用しています。無意識にハエの絵を狙わせて、飛び散りを減らすことに成功したのです。

事例②:「給与の仕組み」で貯蓄が大幅増

日本に限らず、世界全体で平均寿命が延びているので、貯蓄しないと将来悲惨なことになります。

給料は無駄遣いせずに一定額は貯蓄に回すべきですが、人間は遠くの将来を見据えて行動するのが苦手。行動経済学では、このように目先のことを優先してしまう現象を「現在バイアス」と呼びます。

そこでアメリカで考案されたのが、「SMarT(Save More Tomorrow) 明日はもっと貯蓄しよう」プログラムです。

SMarTは、将来の昇給の一部をデフォルトで、年金貯蓄に回す仕組みになっています。基本的にはキャリアを重ねれば昇給していくので、年を追うごとに年金貯蓄額が増えていくことになります。

途中でこのプログラムをやめる選択肢(オプトアウト)も取れるため、強制ではありません。しかしながら、人間は「現状維持バイアス」により、与えられた環境であっても、強い意志がなければ環境を変えようとしません。

このような心理をついた結果、SMarTプログラムは多くの労働者によって継続利用され、年金貯蓄は大幅に増加しました。

事例③:「投票箱」で吸い殻のポイ捨てを大幅削減

イギリスで活動する環境保護団体「Hubbub」は、非常に面白い仕掛けでタバコの吸い殻ポイ捨てを減らしています。

タバコの吸い殻入れを投票箱に見立てるという一風変わった仕掛けです。写真の例では、次のような投票になっています。

「土曜日の試合に勝つのはどっち?」

- アーセナル

- トットナム

サッカー好きのイギリスらしいですね。大したコストをかけなくても、喫煙者はすすんで投票箱(吸い殻入れ)にタバコを捨ててくれる良いナッジの事例です。

ビジネスシーンでも使えるナッジの活用例

公共政策チックな話が続いてしまいましたが、ナッジはビジネスシーンでも有効です。(それだけでなく、家族間の交渉や恋愛など、幅広いシーンで活用できます)

今回はビジネスシーンでのナッジの活用例を、少しだけ紹介します。

活用①:営業でナッジを活用する

営業の仕事をしている人は、見積を出すことが多いと思います。個人向け営業の場合は、見積書までは出さないかもしれませんが、何かしらのプランを顧客に提示しているはずです。

このときは、次の3点を取り入れましょう。

- 見積(またはプラン)は、3パターン用意する

- そのうちの1つは極端な選択肢にする(例:高スペックな代わりにかなり高額)

- 残り2つは似た選択肢にして、選んでほしい見積を中間の価格にする

これで、あなたが選んでほしいパターンを選んでくれる確率がグッとあがります。日本でも「松竹梅」の3パターンは定番ですが、行動経済学でもこのフレームワークは有効です。

極端な選択肢は、あえて切らせる選択肢なので、始めから売るつもりはありません。結果残り2つから選択することになりますが、結果的には真ん中の選択肢が選ばれる可能性が高くなります。

活用②:マーケティングでナッジを活用する

マーケティング施策としてメルマガを考えている場合、2つのやり方があります。

- A:新規会員登録時に、自動的にメルマガ配信対象にも登録する

- B:新規会員登録ではメルマガには登録させず、配信してほしい人は別途登録する

この場合、「A:自動的にメルマガ配信対象にも登録」を選んだ方が、圧倒的にメルマガ登録者は増えます。

人間には「現状維持バイアス」があり、あえてメルマガを解除するには意識的な努力が必要です。メルマガに少しでも有用と感じるコンテンツがあれば、解除されない可能性が高いです。

逆に「B:配信してほしい人は別途登録」を選ぶ場合は、よほどそのコンテンツの良さを理解してもらわない限り登録してもらえません。

活用③:新商品の値付けでナッジを活用する

お店やメーカーなどで、新商品を出すときの値付けにもナッジが使えます。もしその新商品が、他の商品と比べられないような代物であれば、強気に高めの値段設定をしましょう。

人間は全く新しいものの価値を測るのが苦手です。そのため、似たような商品の価格を参考に、高いか安いかを判断します。これは「アンカリング効果」という作用が働いています。

完全な新商品は比較対象がないため、初めて見た商品の価格が以降の参照点になります。価格を高めにセットしておけば、消費者は「この商品はそれくらいの価格なんだ」と思ってくれます。

シーン①で紹介したように、新商品を松竹梅の3パターンに分けて価格づけするもよし。もともと高めの金額設定なので、セールで値下げする前提で売るのもありです。

まとめ

今回は行動経済学より「ナッジ理論」を紹介しました。

このコンセプトは非常に汎用性が高く、どんな立場の人にも役に立ちます。ビジネスであれば、お客さんが勝手に商品を買ってくれるように仕向けることも可能です。

ナッジを使うためには、行動経済学の理論を勉強しておく必要があります。興味がある人はぜひ調べてみてください。(もちろんこのサイトでも紹介していきます!)

参考書籍

参考書籍は、ナッジ理論の提唱者であり、2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー教授の『実践行動経済学』。

丸ごと一冊ナッジの本みたいな感じです(というよりは、普通に行動経済学の本ですね)。

セイラー氏はちょっと皮肉屋で、エッジの効いた表現が特徴。行動経済学を勉強するなら読んでおいて損はないと思います。

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!