自分のアイデアを誰かに説明するためには、それを裏付けるデータを探す必要がありますね。あなたはどうやってデータを探しますか?

ググって、自分のアイデアを立証するグラフやデータを見つけるという人。

あなたはきっと、「確証バイアス」にかかっています。

確証バイアスは、自分に都合のいい情報ばかり探してしまう心理現象です。都合の悪い情報は無視します。

数多くある認知バイアスの中でも強力で、ほぼ全ての人が陥ってしまいます。99%の人は確証バイアスにかかって、知らず知らずのうちにとんでもなく偏った調査をしているのです。

この記事でわかること

- 確証バイアスとは何か?

- 日常で現れる確証バイアスの具体例

- ビジネスシーンで起こる確証バイアスを避ける対策法

あなたは自分のアイデアが絶対に間違わない自信はありますか?もし絶対の自信があるなら、この記事は不要でしょう(残念ですが、そんな人につける薬はありません…)。

絶対の自信がない人はチェックしてみてください。ハッとすること間違いなしです!

確証バイアスとは?

確証バイアス(confirmation bias)とは…

自分の考えた仮説を検証するときに、自分に都合のいい情報ばかり集めて、そうでない情報を無視してしまう現象のことです。

心理学や行動経済学の用語です。

人間の脳は、元来は物事を信じやすくできています。疑うという行為には注意力を必要で、意識的な努力が必要です。

自分自身の考えに、あえて批判の目を向けるのはカンタンではありません。確証バイアスは数ある認知バイアスの中でも特に強力。相当意識しない限りは避けることはできません。

こう言われてもピンと来ないですね。イメージを膨らませましょう

あなたは「円柱」を真上から見ています。あなたはその構造物を「丸い」と思うでしょう。その一方で、円柱を側面から見ている人もいます。その人は構造物を「四角い」と思います。

両者のどちらが正しいか議論になりました。

あなたはきっと、真上から撮った写真を相手に見せて、「ほら丸いでしょ?」と言うでしょう。もしかしたら、角度やら何やらを測って、数字で証明しようとするかもしれません。

このとき普通の人は、相手の目線になって、「ひとつ、この構造物を横から見てみようか」とはならないものです。これが「確証バイアス」です。

地球平面説と確証バイアス

現代においても「地球平面説」を信じて疑わない人がいます。

宇宙から地球を撮影した写真もあるし、何百年も前に地球一周(グルっと回って元の場所に帰ってきた)した航海の記録もあります。状況証拠的に地球が平面である可能性は0。

ですが、それでも地球を平面だと言い張る人は、そういった反対意見は完全に無視します。自説を肯定する根拠だけを探して、「ほら、地球は平面でしょ?」と言うのです。

そう言っているわたしも「地球は球体である」という確証バイアスにかかっているのかもしれません。ただ平面の地球の果てを見た人がいない以上、棄却せざるを得ないかと。

評論家と確証バイアス

地球平面説は極端な例なので、もう一つ例を出しましょう。

政治評論家たちの議論の様子を思い出してみて下さい。いつも話が噛み合わないまま喧嘩してますよね。

どちらも確証バイアスにかかっていて、「自分の意見を肯定する情報」しか集めていません。だから見方に偏りが出て、話が噛み合わないのです。

この2人の評論家は、次のような視点も持つ必要があります。

→本当にそうかな?株価はそもそも長期のトレンドとしては、上昇し続けている。今の政権じゃなくても上昇していたのかも?

→雇用が改善したのは、単に少子高齢化で働きたい人の数が減っただけかもしれないな

→資本主義では、そもそも貧富の差は起きるもの。他の資本主義国と比べて、日本の貧富の差は本当に大きいのかな?

→過去の政権の不祥事はどうだったのか?もしかしたら、不祥事の数は大して変わらないのでは?長期政権だから数が多く見えるだけかも?

という感じで、「確証バイアス」を避けるためには、自説に疑いを持つ必要があるのです。

身近に起こる確証バイアスの具体例

確証バイアスは、身近なところに潜んでいます。仕事に関連するシーンで例を見ていきましょう。

例①:プレゼン資料用のデータ集め

プレゼン資料には、自分の提案する内容を後押しする根拠を載せなければなりません。

公的機関が出した統計データや、コンサルティング会社の調査情報などを、ネットで探すことになります。イメージしているグラフを見つけてら捜索終了です。

このとき、自分のプレゼン内容とは相反する、異論を唱えているソースは無視されてしまうことが多いです。

例②:欲しかった商品のレビュー

前々から欲しいと思っていた商品をAmazonで探してみました。良い評価を一通り見て、間違いないと思ったら購入します。

このとき、少数の悪い評価は見過ごされたり、見ても少数の意見として無視されることが多いです。

例③:大学生の就活

新卒の就活をしている大学生は、大体の人が大手企業狙いです。大手企業の説明会に行ったり、大企業に入ったOB/OGに話を聞きに行ったりします。

このとき、あえて大企業を避けてベンチャー企業に入った人の話を聞こうとはしません。

例④:新規事業の立ち上げ

新規事業を検討するにあたって、コンサルティング会社に調査を依頼することが多々あります。コンサル会社から「この新規事業の市場は有望だ」と報告を受けたら、それだけでGOが出て突っ走ってしまうことも。

机上調査の結果から絶対に売れると確信すると、消費者の意見を聞かないことが往々にしてあります。そういう新規事業は大抵失敗してしまいます。

確証バイアスの実験事例

確証バイアスには、有名な2つの実験事例があります。「246課題」と「ウェイソン選択課題」をそれぞれ見ていきましょう。

実験例①:246課題

1960年にイギリスの心理学者であるペーター・カスカート・ウェイソン氏が行った実験を紹介します。

この実験は「246課題」と呼ばれており、非常に面白く、またハッとさせられる実験です。

まず被験者に「2・4・6」の3つの数字の組み合わせを見せる。そして、「この3つの数字は、あるルールに従って並んでいる」と伝え、被験者にそのルールを当てる課題を与えた。

被験者は、任意の3つの数字の組み合わせを作り、実験者に見せると、ルールに「当てはまる」か「当てはまらないか」を答えてくれる。このやり取りは、何回行っても良い。被験者がもう十分だと思ったら、数字の組み合わせのルールを回答してもらう。

その結果、多くの被験者は、次のような数字の組み合わせを実験者に見せた。

- 14・16・18

- 20・22・24

- 1・3・5

いずれもルールには「当てはまる」という回答を得た。そして、「左から右に、2ずつ大きくなる」というルールであると回答した。

確かに自然に考えるとそうですよね。ですが、この被験者の回答は不正解です。

正解は、「左の数字よりも右の数字の方が大きい」という、ただそれだけのルールだったからです。「3・287・66523」でも当てはまります。

どうでしょう?ハッとする実験結果ではないでしょうか?2ずつ大きくなると勝手に思って、この被験者たちと同じように考えてしまいますよね。

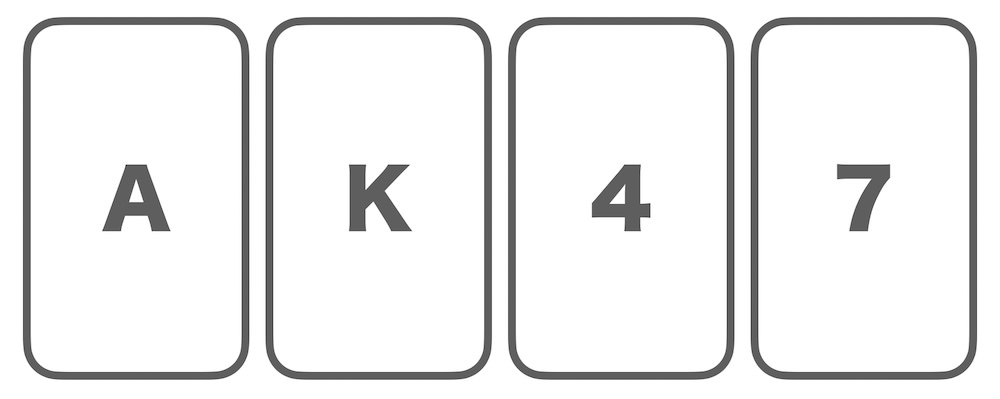

実験例②:ウェイソン選択課題

「ウェイソン選択課題」も、上記と同じくペーター・カスカート・ウェイソン氏による実験です。

次の4枚のカードがあり、それぞれ片面にはアルファベットが、もう片面には数字が書かれている。「A、K、4、7」が見えている状態になっている。

そして、「片面が母音ならば、そのカードのもう一方の面は偶数でなければならない」というルールが提示される。

被験者は、このルール成立しているかを確認するためには、どのカードをめくってチェックすれば良いかを回答する。

その結果、多くの被験者は、「A」と「4」をめくると回答した。

ちなみに正解は、「A」と「7」です。正答率は1割ほどでした。

まず母音の裏が偶数でなければならないので、母音である「A」はめくらなければなりません。「K」は子音なので、裏は偶数でも奇数でも良いので、めくる必要はありません。

多くの被験者は、偶数の裏に母音があることを確認したいと考え、「4」をめくると回答しました。しかし偶数の裏が、母音か子音かは問われていません。めくる必要はありません。

「7」は奇数で、裏が母音であった場合はルール違反になります。よってめくらなければなりません。

確証バイアスを避ける2つの方法

仕事における「確証バイアス」を避けるための対策を2つ紹介します。この2つを意識するだけで、確証バイアスはほぼ駆逐できるでしょう。

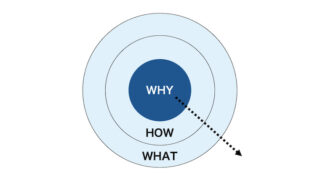

対策①:自分のアイデアを反証する情報から探す

プレゼンなどで自分のアイデアを裏付けるデータを探す必要があるなら、まずそれを反証するデータを見つけましょう。

名探偵コナンの名言に、「不可能なものを除外していって残ったものが、たとえどんなに信じられなくても、それが真相なんだ!!」があります。

このセリフはシャーロックホームズのオマージュなんですが、まさにコレを地で行こうという話です。間違いから探していって、残った真実を見つけるのです。

1つ例を出しましょう。あなたは海外旅行代理店の企画職です。

あなたは来シーズン向けに、「高齢者向け海外パッケージツアー」を思いつきました。急いで企画をまとめようとしています。

まずは「実のところ、高齢者って海外に行くの大変だから殆ど国内旅行で済ませているんじゃないか?」といった反証から考えましょう。

この反証を検証するために、高齢者の渡航先情報を見て、海外に行っているのか、国内に行っているのか調査します。

反証が棄却されて、高齢者が海外に行っていると判明すれば、この企画は有効と判断できます。

もちろんプレゼンするなら、自説を後押しするデータも必要になります。それは反証が棄却された後に探せばOKです。

この反証から検証するやり方は、科学者が実験に用いる手法と同じ。ビジネスも科学的に立証するように心がけましょう。

対策②:死亡前死因分析

プロジェクトを始めるときは、一番最初に「死亡前死因分析」を行いましょう。

死亡前死因分析とは…

プロジェクトなどを始める前に、「プロジェクト完了後(例えば1年後)にこのプロジェクトが大失敗していたとしたら、その原因は何か?」を関係者で話し合うことです。

いざプロジェクトが始まってしまうと、「確証バイアス」により、プロジェクトの順調な面ばかり見てしまいます。その結果、リスクが極端に軽視されてしまいます。

またプロジェクトが進めば進むほど、ちゃぶ台返しするような大きなリスクを口にしづらくなります。比較的フラットに考えられる初期段階で、思いのままリスクを語り合いましょう。

関係者がリスクに気がつくことで、将来のリスクに備える心構えができます。これだけでプロジェクトの失敗を30%減らせるというデータもあります。

まとめ

今回は心理学より「確証バイアス」をご紹介しました。

わたし自身も、確証バイアスにかかったプレゼン資料をこれまで何度も作ったことがあります。とても耳が痛い内容です。

人間の脳は、自然に自分を疑うようにはできていないので、システマティックに自説を疑うプロセスを作るのが良いでしょう。

確証バイアスとは…

- 自分の考えた仮説を検証するときに、自分に都合のいい情報ばかり集めて、そうでない情報を無視してしまう現象のこと

確証バイアスを回避する方法

- 自分のアイデアを反証する情報から探す

- プロジェクトを始める前に「死亡前死因分析」を実施する

確証バイアスを避けるのは、まわりくどく面倒。

しかし、失敗してリカバリーする方がよっぽど大変です。失敗するリスクを減らすためには、多少面倒でも愚直に反証から入りましょう。

注意点:相手に批判的な態度は取らない

ただ、反証から入るからと言って、他人の意見にいきなり批判するのはダメです。批判から入るコミュニケーションは、人間関係に亀裂を生みます。

まずは相手の意見をよく聞き、共感しましょう。その上で、足りないところに「この視点も加えてみたらもっと良くなるんじゃない?」と言ってあげれば良いだけです。

批判グセがある人は、「アイツは自分より頭が悪い」という確証バイアスにかかっています。それを立証するために、粗探しをしているだけかもしれませんよ?

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!