ブランド品の財布やバッグは、なぜ高くてもみんな欲しがるのでしょうか?もちろん品質は良いのでしょうが、それを勘定に入れても高すぎやしませんかね?

ブランドロゴがついただけで急に価値が上がるのは、なぜでしょうか?ブランドではない同品質のものとは何が違うのでしょうか?

高価なブランド品ほどが欲しくなる現象を、心理学で「ヴェブレン効果」と呼びます。

社会科で習った需要曲線では、安いものほどたくさん売れるはず。ですが、現実世界はそれが全てではありません。高いほど売れることもあるのです。

この記事では、次のことがわかります。

- ヴェブレン効果とは何か?

- 知らなきゃ失敗する!ヴェブレン効果活用で押さえるポイント

- 富裕層だけじゃない!ヴェブレン効果が効くターゲット層

高価な商品のブランディングをしている人、または高価格帯の商品を新たに検討している人はぜひチェックしてみてください!

ヴェブレン効果とは?

ヴェブレン効果(veblen effect)とは…

製品やサービスの価格が高ければ高いほど、購買意欲も高まっていく現象のことです。

経済学では価格は安いほど売れるはずですが、その真逆を行く現象。世の中を見渡してみると、安くて良いものだけで市場のニーズが満たされているわけではありません。

ブランド品のように、品質相当の値段を大きく超えた商品が存在します。そしてそれを欲しがる人が一定数いるのでビジネスが成り立っています。

これは一言でいえば「見せびらかすための消費」です。

そのものを純粋に使用して得られる価値以上に、高価なものを所有して、他人に社会的地位や威信を見せびらかすことが価値になっています。

そんなわけで、ルイヴィトンと全く同じ品質のバッグを安価で売っても売れません。ルイヴィトンのロゴが入っていないなければ意味がないのです。

このような「見せびらかし消費」を経済学では、

- 誇示的消費

- 顕示的書評

- 衒示的消費(げんじてきしょうひ)

とも呼びます。

経済学の世界ではブランド品のような、所得が高い人ほど消費が増える商材を「ウェブレン財」と呼びます。

ヴェブレン効果と似た心理効果

ヴェブレン効果を提唱したのは、アメリカの経済学者ハーヴェイ・ライベンシュタイン氏。同氏は、ヴェブレン効果を含め、同時に3つの有名な心理学の効果を発表しています。

他2つもご紹介します。

ライベンシュタインが提唱した3つの心理効果

- ヴェブレン効果

:「高価であること」に価値を感じる現象 - スノッブ効果

:「他の人が持っていないもの」が欲しくなる現象 - バンドワゴン効果

:「流行っているもの」が欲しくなる現象

「スノッブ効果」は、ヴェブレン効果にも通じるところがあります。

希少性が高い「限定」ものは、入手が難しいことから他人に見せびらかせます。エルメスやルイヴィトンなどのハイブランドは、ウェブレン効果とスノッブ効果の両方を使いこなしています。

「スノッブ効果」と「バンドワゴン効果」は、それぞれ別の記事があります。興味がある方はチェックしてみてください。

≫ 【限定に惹かれる理由】スノッブ効果とは?ビジネス活用事例を解説

≫ 【流行の正体はコレ】バンドワゴン効果とは?具体例で解説

【注意】ヴェブレン効果を活用する2つのポイント

ヴェブレン効果により、消費者の需要を喚起するには2つの条件があります。

ヴェブレン効果が活きる条件

- 価格が高い理由付けがされている

- その商品を持つとステータスが上がることが周知の事実である

さっそくその2つの条件と具体例を見ていきましょう。

条件①:価格が高い理由付けがされている

ヴェブレン効果的には、値段が高くて一般庶民が入手しづらければそれで良い。値段さえ高ければ、その商品に本質的な価値があるかどうかは、そこまで重要ではありません。

言い方は悪いですが、何の役にも立たない、何が描かれているのかわからない美術品でも、高価であればいいのです。

とはいえ、高くするだけの理由は必要です。

機械で安く生産できるのに、あえて手作りするのも一例です。手作りしたところで品質が上がるわけではないでしょうが、手作りが価格を上げる理由になるならOKなのです。

価格を上げる工夫の事例

- あえて機械ではなく手作りする

- あえてプラスチックで済むところをカーボンにする

- あえてステンレスで済むところをホワイトゴールドにする

- かけなくてもいいのに金箔をかける

- 原価のよくわからないデザイナー料を取る

高い価格が妥当だと感じてもらうためには、ストーリーテリングが欠かせません。値段を上げるための工夫がどれだけ大変なことか、どれだけ貴重なのかを伝える必要があります。

またまた言い方は悪いですが、買った人がその商品を自慢するネタを提供しましょう。

条件②:その商品を持つとステータスが上がることが周知の事実である

「この商品は高級品だ」と市民権が得られていなければ、ただ値段が高いだけで誰も買ってくれません。その商品を持っていることの凄さが、世間に知られていなければならないのです。

直感的にわかりやすいイメージでは、その商品を持っている画像をSNSにアップしただけで「この人すごいね!」って思ってもらえなきゃダメなのです。

ステータスが周知の事実になっている事例

- エルメスやルイヴィトンなどのハイブランド

- フェラーリやランボルギーニなどの高級外車

- 高級腕時計の御三家 パテックフィリップ・バシュロン・オーデマピゲ

- 江戸時代の「花魁」や「太夫」

- ゴルフやホテルなどの高級会員権

- ダイヤモンドやプラチナ

必ずしも物理的な商品だけが「ヴェブレン効果」の対象とは限りません。が、やはりバッグや車、腕時計といった目に見える商品の方が、「ヴェブレン効果」がわかりやすいですね。

そういう意味で、ブランドロゴには大きな意味があります。

ブランドロゴが「どーん」と出ている商品は、誰の目にも高価なものだとわかります。ステータスを誇示するためにブランドロゴは都合がいいのです。

ブランドロゴが「ダサい」と感じる理由

なおブランドロゴがデカデカと入ったモノを「ダサい」と感じる人が一定数います。

そう感じる人は、ブランドロゴで着飾っている人が、「私は自尊心の塊です!」「私は他人から注目が大好物です!」と公言しているように見えているはずです。

本来的な話をすると、ブランドロゴはそのブランドの理念を象徴しています。お客さんがブランドロゴを身につけることは、その理念への共感の表れです。

ですが、あからさまにハイブランドのロゴをデカデカと見せつけられると、そんな高尚な気持ちではなく、単なる見せびらかしにしか見えないワケです。

高いステータスを維持するブランド戦略

商品が高いステータスを維持するためには、ブランディング戦略が欠かせません。

ハイブランドが安価な商品を出さない理由は、高級なイメージを損ねるからに他なりません。どうしても安価な商品を出す場合は、セカンドブランドとして出します。

銀座にあるハイブランドの店では、中から店員さんが開けてくれないと入れないお店もあります。誰でも近づけば開けてくれるでしょうが、めちゃくちゃ入りづらい。

あえて質の低い客(悪く言えば貧乏人)が入ってこないように意図的にやっています。これもブランディング戦略です。

江戸時代には吉原の最高級の遊女に「花魁(おいらん)」という呼び名がありました。芸子さんでは「太夫(たゆう)」と呼ばれる人が最高位でした。

並大抵の人は、「花魁」や「太夫」を指名できません。指名できること自体がステータスだったのです。

高級なステータスとは、大衆・庶民を遠ざけることとニアリーイコール。ステータスを維持するためには、時には排他的な施策が必要になります。

ヴェブレン効果=承認欲求による消費

高価なものを見せびらかして、他人の注目を集めたくなる心理は、「承認欲求」によるものです。

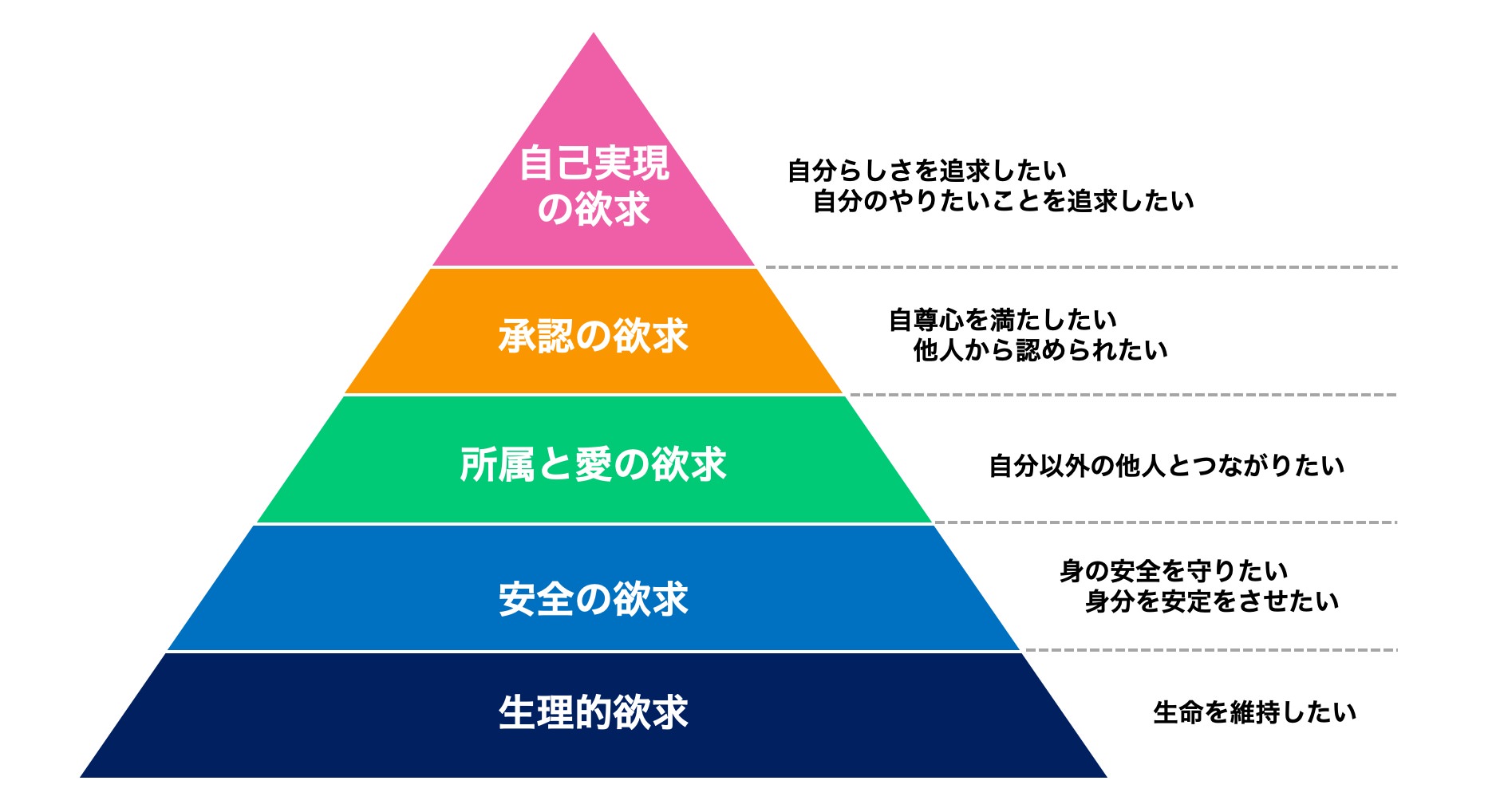

承認欲求は、「マズローの欲求段階説」にある5階層の欲求の1つです。

5つの階層とは次の通り。

- 生理的欲求

- 安全の欲求

- 所属と愛の欲求

- 承認の欲求

- 自己実現の欲求

下位の欲求ほど生命維持に関連しており、優先して満たす必要があります。下位の欲求がある程度満たされると、次の欲求を求めるようになります。

細かい話はマズローの欲求段階説の解説記事を見てもらえればと思います。

ウェブレン効果のターゲットは富裕層だけとは限らない

ヴェブレン効果は、次のようにド直球に「承認欲求」を満たします。承認欲求を求める人であれば、富裕層でなくてもヴェブレン効果のターゲットになり得ます。

- 高価なものを他人に見せびらかして悦に浸りたい欲求を満たす

- 高価なものを所有して自尊心を満たす

生活が困窮していて、満足に食事もできない人がフェラーリに乗って自慢したいとは思いませんよね。そういう人は一足飛びに「承認欲求」を満たそうとはしません。

「1.生理的欲求」「2.安全の欲求」「3.所属と愛の欲求」を満たしている人、つまり比較的恵まれた生活をしている人が、次に求めるのが「承認欲求」です。

つまり次のような人です。多くの日本人が当てはまります。

承認欲求を求める人の特徴

- 生活には困っていない

- きちんとした身分(会社員や学生など)がある

- 住むところが確保されている

- 人間関係に恵まれている(少なくとも孤立していない)

例えば、実家暮らしの若者は、実はこの特徴によく当てはまっています。若い人が好んでハイブランドを身につけたがる現象も説明がつきます。

しかしながら、そんな若者も自立して家族を持つと生活に余裕がなくなってきます。そうすると、昔は高い服ばっかり着ていたのに、家族を持ったら安い服ばかりという現象が起きます。

また、「承認欲求」を満たすための1番のツールは「SNS」です。SNSを好んで使用している人は、他の人より「承認欲求」が高い傾向があると言えるでしょう。

まとめると、次のような人たちはウェブレン効果をより期待できます。

ヴェブレン効果を期待できる人の例

- 富裕層

- 独身で生活基盤がしっかりしている人

- 実家暮らしの若者

- SNSのヘビーユーザー

- 交友関係が広い人

ヴェブレン効果を活用して高額商品を売るとき、ターゲット層は必ずしも富裕層という単純な切り口だけではないのです。

まとめ

今回は心理学より「ヴェブレン効果」をご紹介しました。

次のようにまとめます。

ヴェブレン効果とは

- 製品やサービスの価格が高ければ高いほど、購買意欲も高まっていく現象

- 経済学では価格は安いほど物が売れるはずだが、その真逆を行く

- 典型的な例は、他人に見せびらかすために高価なブランド品を購入すること

ヴェブレン効果活用の2つのポイント

- 価格が高い理由があること。高価な理由に納得できるストーリーテリングもセットにする

- その商品を持つことがステータスであるとみんなが知っていること。高価格のイメージを損なわないブランディング戦略が重要

ヴェブレン効果が有効なターゲット層

- 富裕層

- 独身で生活基盤がしっかりしている人

- 実家暮らしの若者

- SNSのヘビーユーザー

- 交友関係が広い人

関連記事

ヴェブレン効果の事例は、こちらの記事でも詳しく解説しています。より突っ込んで知りたい人はチェックしてみてくださいね。

≫ 【4つの複合事例】バンドワゴン×スノッブ×ヴェブレン効果の合わせ技

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!