- 費用が思っていた2倍かかった

- 納期が想定の2倍かかった

- 余裕だと思っていたのに、想定外の出来事でプロジェクトが失敗した

ビジネスのシーンでは、よくある光景ですよね。なぜこんなにも当てが外れるのでしょうか?

その原因は「楽観バイアス」にあります。みんな自分の持つ能力以上に、パフォーマンスを出せると錯覚しているのです。

思わずギクッとしてしまう内容ですね。楽観バイアスに身を任せていると、知らず知らずのうちに安請け合いして信用を失ってしまうかも…。

この記事では次のことがわかります。

- 楽観バイアスとは何か?

- 楽観バイアスが引き起こす恐ろしい過ちとは?

- 楽観バイアスを避ける対策方法

特にマネジメントやリーダーと呼ばれる人は、要チェックです。大事な場面で失敗して信用を失う前に、対策を押さえておきましょう!

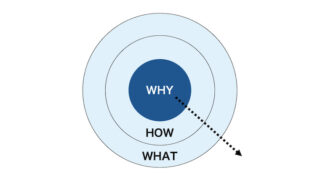

楽観バイアスとは?

楽観バイアス(optimism bias)とは…

世の中に起こることを、自分にとって都合が良い方に捉えたがる傾向のことです。

多くの人は、

- 世界は現実よりも安全

- 自分の能力は平均以上

- 立てた目標は現実よりもカンタンに達成できる

と思ってしまいがちです。

東京オリンピック予算に起きた楽観バイアス

楽観バイアスの非常にわかりやすい例に、東京オリンピックの予算見立てがあります。

当初「世界一コンパクトな大会」を宣言していた東京オリンピック2020、当初予算は7,000億円と見積もられていました。しかしながら、その後の試算で3兆円を超える話が浮上。

「4倍以上のお金がかかるなんて、頭は悪いんじゃないの?」と、政府や東京都の計画性の無さを嘲る声があちこちで聞こえていました。

ですが、これは決して他人事ではありません。大小はあれど、誰にでもそういう経験があるはずです。

楽観バイアスによく似た「正常性バイアス」との違い

楽観バイアスによく似た認知バイアスに、「正常性バイアス」があります。正常性バイアスの方が認知度は高いようです。

両者はほとんど同じものと思っても問題ありませんが、次の通りの違いがあります。

楽観バイアス…

- これから未来に起こるリスクは、自分の身には降りかからないと思うこと

例:大地震に見舞われることなんてきっと無いと思って、防災準備を怠る

正常性バイアス…

- 異常な事態が起こったときに、そんな滅多なことは起きないと思って軽視してしまうこと

例:津波警報が出ているのに、きっと何かの間違えだと思って家から避難しない

ざっくりと、

- 楽観バイアス

:これから先に起こることが対象 - 正常性バイアス

:いま起こっていることが対象

と覚えておけばOKです。

正常性バイアスの詳しい内容を知りたい人はこちらもどうぞ。

楽観バイアスが引き起こす3つの過ち

行動経済学でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』に、楽観バイアスの事例が丁寧に解説されています。

同著に出てくる例を参考に、「楽観バイアス」によって我々が犯す3つの過ちを見ていきましょう。

過ち①:計画錯誤

「計画錯誤」とは、計画を見積もるときに、ほとんど妄想のような甘い見立てをしてしまう現象のことです。

ビジネスのシーンでは、次の4パターンが起こります。

- 費用を見誤る

- 納期を見誤る

- 成果(見込み客数など)を見誤る

- 成功率を見誤る

仕事で納期を見誤った事例

上記のダニエル・カーネマン氏自身の体験に、高校生向けに新しい教科書作りの計画をした逸話があります。

取り組みを始めて間もない頃は、教科書作りは順調に進んでいるように見えました。

完成までの期間を関係者内で議論したところ、「1年半~2年半で完成するだろう」との見立てでした。関係者は計画が失敗に終わる可能性は微塵も感じていません。

ふとした思いつきで、教科書作りに精通した関係者に「他のプロジェクトはどうだったのか?」と聞いてみたところ、意外な答えが帰ってきました。

過去の教科書作りの事例では、「7年以下で完成したチームはなく、完成に至らないケースが4割あった」と言うのです。

そう答えた彼自身も、「2年半以内」に収まるだろうという見立てをしていたにも関わらず。最終的にこの教科書は8年かかってできたそうです。

リホーム費用を見誤った事例

2002年のアメリカのリホームに関する調査では、台所の改修をした人は、当初は平均で18,658ドル(約180万円)を見込んでいました。

調査結果によれば、実際に支払った平均額は38,769ドル(約380万円)でした。

過ち②:平均以上効果

「平均以上効果(above average effect)」とは、多くの人が「自分の実力は平均より上だ」と思ってしまう現象のことです。

大抵の人は、自分は平均より仕事ができて、平均より頭がいいと思っています。ドライバーを対象に行った実験では、「90%」の人が自分は平均よりも運転が上手と答えています。

スタートアップの創業者は、他の企業がほとんど生き残れないことを知っていながらも、自分は成功すると考えています。

つまり「失敗している平均的な創業者と自分は違う!」と思っているのです(そうでなければ起業しないでしょうが)

大抵の飲食店は3年以内に閉店しますが、店主は自分のお店は例外だと思っています

とは言え、何度失敗しても、自分は成功すると信じて、いずれ成功を掴むという側面もあります。必ずしも「楽観バイアス」が悪とは言えませんね。

過ち③:競争の無視・外部要因の無視

何本もの大作映画が、同じ日に封切りされるのはなぜだと思いますか?他の配給会社と競合するはずなのに。

理由は単純で、各社が絶対の自信を持っているからです。「最高のチームで最高の作品を仕上げた。だから競争相手がいても関係ない。」と思っているのです。

残念なことに、ライバルも同じように考えているとは思わないようです。というわけで、各社自信満々の映画が横並びになり、観客を奪い合うのです。

スタートアップにおける競争の無視・外部要因の無視の例

成功したスタートアップ創業者は、

- 「この会社の成功は自分の尽力によるもの」

- 「自分がこの会社の運命を完全に握っている」

と思っています。

一見その通りに聞こえますが、「偶然のきっかけで市場が上向いた」「競争相手が突然失速して自滅した」といった、外部の要因も同じくらい影響しています。

つまりは「運」です。本人の実力と同等か、それ以上に運に左右されているのです。

誰しもチャンスを掴み取ったは、自分がコントロールしたからだと信じたいでしょう。ですが、実際にはアンコントローラブルな要因に左右されていることは珍しくありません。

楽観バイアスを避けるための対策 4選

「楽観バイアス」を避けるためには、まず「人間には楽観バイアスという性質が備わっている」と理解する必要があります。

その上で、意識的に見込みを下方修正する必要があります。

具体的には次の4つの対策方法があります。

対策①:死亡前死因分析

「死亡前死因分析」とは、プロジェクトを始める前に、「プロジェクト完了後(例えば1年後)にこのプロジェクトが大失敗していたとしたら、その原因は何か?」を関係者で話し合うことです。

楽観バイアスにかかっている状態では、バラ色のストーリーで頭がいっぱいになり、リスクに鈍感になっています。

この状態で突き進むといつかリスクが露呈しますが、プロジェクトが進めば進むほど、そのリスクを口に出しづらい心理(「サンクコスト効果」と呼ぶ)になります。

比較的フラットに考えられる初期段階で、思いのままリスクを語り合いましょう。関係者がそのリスクに気がつくことで、将来のリスクに備える心構えができます。

死亡前死因分析をするだけで、プロジェクトの失敗を「30%」減らせるというデータもあります。

対策②:世間一般の数値から見積もる

- 世間一般では、どれくらいの費用なんだろう?

- 世間一般では、どれくらいの成功率なんだろう?

- 世間一般では、どれくらいの納期なんだろう?

と、世間一般ではどの程度が標準の値なのか調べましょう。

自分のプロジェクトと似たようなケースを観察してみて、世間の成功率が平均40%なら、自分の成功率も40%ぐらいと思っておくのが賢明です。

大きなトラブル無く、順調に進んでいるときほど危険です。

自分のプロジェクトしか見えていない状態で上手くいっていると、失敗するイメージが湧かず、100%成功すると錯覚してしまう(「利用可能性ヒューリスティック」と呼ぶ)からです。

対策③:ワーストシナリオで見積もる

待ち合わせによく遅れてくる人は、「あと15分で着くよ!」と言いつつ、実際には30分遅れて来ることが多いと思います。

最短なら15分で着くんでしょうが、

- 「道が混んでいる」

- 「駅のホームが混んでいてなかなか前に進めない」

- 「信号待ちをする」

といったケースを全く想定してないんですよね。こういう人は。

ベストケースでシナリオを作ると大抵破綻するので、ワーストケースのシナリオを見込んでおくべきです。実際には、それでもオーバーすることもザラです。

対策④:1.5倍増しで見積もる

日常に起こる全ての事柄に対し、いちいち他のケースを参照したり、ワーストケースを想定したりするのは現実的ではありません。

2015年にビジネス書大賞【書店賞】を受賞した『エッセンシャル思考』では、「とりあえず1.5倍で見積もろう」と提唱しています。

- 「この仕事どれくらいかかりそう?」と聞かれて、2日で終わると思ったら3日と答えましょう

- コストがいくらかかるか不明瞭なら、1.5倍多く見積もってバッファを持っておきましょう

ビジネスシーンでは、バッファ分の予算を「コンティンジェンシー費用」と呼びます。不測の事態があったらプールされたお金を使うことになります。

多くの場合は1.5倍で見積もってちょうどいいか、それでもギリギリだったりします。

まとめ

今回は行動経済学より「楽観バイアス」をご紹介しました。

なかなか耳が痛い話ですよね。わたしも安請け合いした仕事が全然間に合わなくて、お客さんに迷惑をかけた苦い経験があります。

次の通りまとめます。

楽観バイアスとは…

- 世の中に起こることを、自分にとって都合が良い方に捉えたがる傾向のこと

楽観バイアスで起こること

- 費用が思っていた2倍かかった

- 納期が想定の2倍かかった

- 余裕だと思っていたのに、想定外の出来事でプロジェクトが失敗した

楽観バイアスを避ける方法

- 死亡前死因をする

- 世間一般の数字(成功率や費用、納期など)を参考にする

- ベストシナリオではなく、ワーストシナリオで見積もる

- 日々のちょっとしたことは1.5倍で見積もる

日々の仕事や約束事は、「楽観バイアス」に流れようとする心を制御して、悲観的に見積もるのが良いでしょう。

ただし本当に新しいことにチャレンジする場合、前例がなければ見積もりようがありません。想いがある決断なら、ときに「楽観バイアス」に従うのもありかもしれません。

参考書籍

記事内で紹介している実験事例は、行動経済学でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』を参考にしています。

同書は、行動経済学のバイブル的な1冊(上下巻なので2冊ですが)となっています。人生にもビジネスにも、応用できるヒントが目白押しです。

こちらは本聴き放題の「Audible」に対応しています。通勤・通学などの隙間時間で、手が塞がっていてもインプットできるので、本を読む時間が取れない人にはオススメです。

またAudibleは初回30日間無料。万が一合わなければ、解約すればコストはかかりません(それでも30日間はタダで本が聴けてしまいますが)。

本来なら聴き放題の対象になるような本ではないはず。ひょっとしたら、対象外になる日が来るかも…。早めのチェックをオススメします。

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!