- 新入社員や若手は、自分の実力を過信して「俺できる奴感」を出してきます

- 一方で30歳くらいの中堅社員は、消極的で「自分なんてまだまだ感」を出します

その人の性格だと思って、そのままにしておくと成長の機会を失ってしまうかもしれませんよ?

「ダニング=クルーガー効果」によれば、未熟な人が過信するのも、中堅が謙遜して消極的になるのも、人間に共通した心理だからです。

この記事では次のことがわかります。

- ダニング=クルーガー効果とは何か?

- 天狗になっている若手社員をどう成長へ導くべきか?

- 消極的な中堅社員をどう成長へ導くべきか?

わたし自身もかつて、めちゃくちゃイキってた若手社員だった時代があるので、この効果は非常に納得感があります。(思い出すと恥かしい…)

部下がいる人、指導しなければならない後輩を持っている人は、要チェックです!

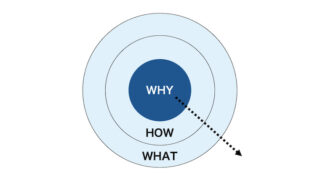

ダニング=クルーガー効果とは?

ダニング=クルーガー効果(Dunning–Kruger effect)とは…

能力が低い人ほど、自分の能力を高く見積もってしまう傾向のことです。逆に、能力はある人の方が、自分を過小評価してしまいます。

心理学における認知バイアスの一つです。

学びたての素人ほど、天狗になって知識をひけらかしたくなるのは、「ダニング=クルーガー効果」による典型的な現象です。

逆に、はたから見て能力があるのに、「少しならできます…」と消極的な姿勢の人もいます。これも「ダニング=クルーガー効果」による現象です。

ダニング=クルーガー効果が起こる原因

「ダニング=クルーガー効果」が起こってしまう原因は、能力が低い人ほど「メタ認知力」が低いからです。

メタ認知力とは、自分を内側から見るのではなく、客観的に第三者になったような視点で自分を見る能力のことです。

「メタ認知力」が低い人は、自分の能力を客観的に把握できていないために、自分の能力が高いと勘違いしてしまいます。

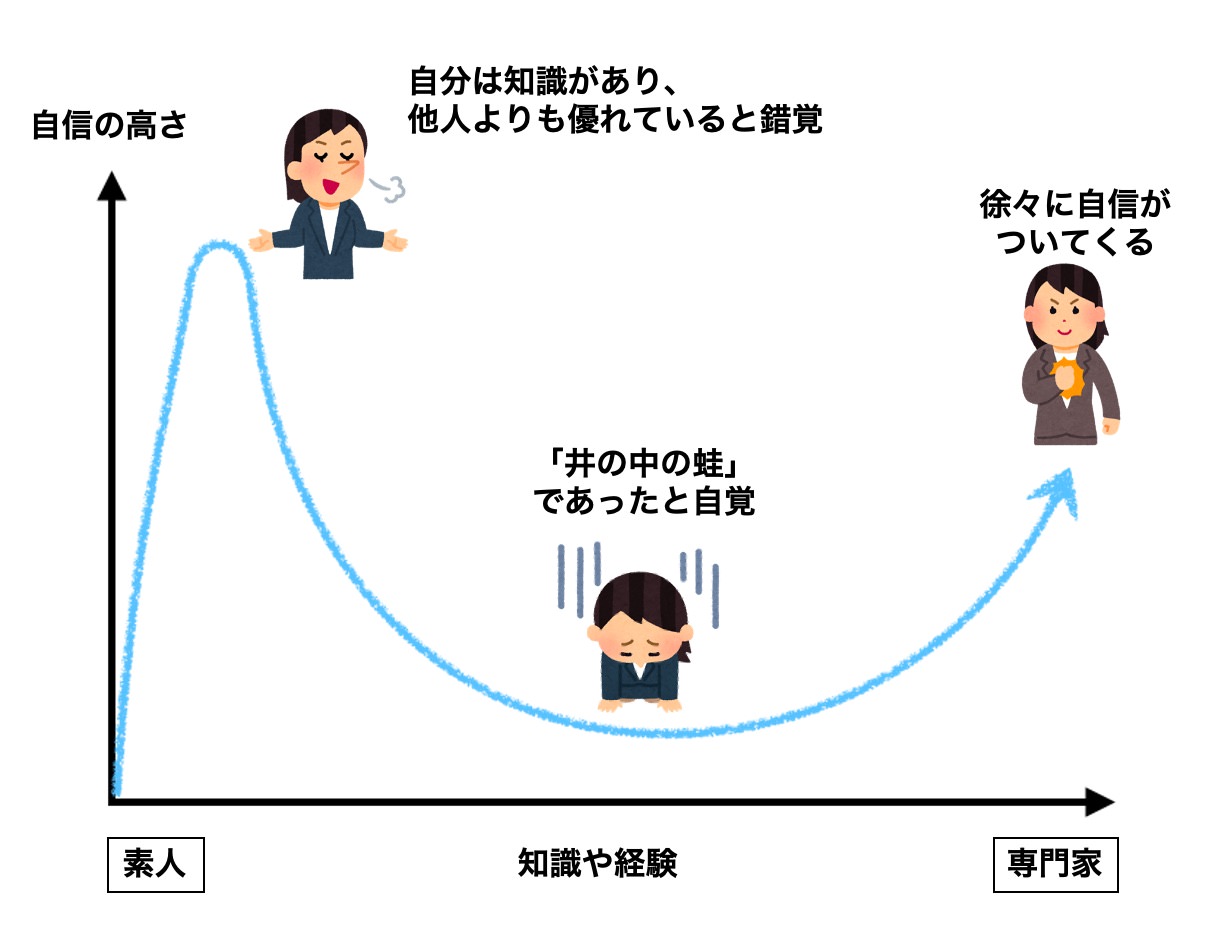

下の図は、習熟度によって「自信の度合い」がどう変化するかを表したものです。

基本的に学びたてほど上達が早いので、一気に世界が広がっていきます。急激に自信が増して、ちょっとした全能感もあるでしょう。一番楽しいときかもしれません。

しかしながら知見が増えるほど、自分が何も知らないことを理解します。実はまだ知らない世界が、思いのほか広大だったと気がつくのです。まさに「無知の知」ですね。

それまで持っていた自信は崩れ去ります。「恥をかくまい」と、自信満々な口調はどこかへ消え去ってしまいます。

ここで挫折してしまう場合もありますが、そこからさらに学んで成功体験を積んでいくことで、自信を取り戻していきます。

そして「自信に見合った本当の実力」を身につけていきます。

ダニング=クルーガー効果は悪いことではない

「ダニング=クルーガー効果」は、無能な人が自分を過大評価するイメージが強いと思います。しかしそうやって切り捨ててはいけません。

本当に頭が悪くて、「自分は有能だ」と思い続けている人もいますが、多くの人はそんなに図太くありません。

根拠のない自信に溢れているのは、単に「経験不足」だからです。その人に本来備わっている潜在能力が低いからではありません。

失敗の経験を経れば、ちゃんと自身の実力不足を認識できるようになります。

- 「自信満々期」は、成長するための通過点

- その後に上手くいかなくて落ち込むのは「通過儀礼」

と言えるのではないでしょうか。

ダニング=クルーガー効果により、できもしないのに自信満々なのは、悪いことではなく当たり前のことだと思えばいいだけですね。

ダニング=クルーガー効果から学ぶ成長のコツ

「ダニング=クルーガー効果」は必ずしも悪いことではないので、特段矯正を施す必要はないでしょう。

ただ、天狗になっている人や、落ち込んでいる人が身近にいるなら、その人には適切な接し方があります。

部下や後輩、同僚、パートナーやお子さんに使ってみてください。もし自分がそうであった場合も同じように考えてみてください。

パターン①:天狗になっている人への接し方

天狗になっている人は、その分野を覚えたてで、根拠もなく「自分がすごいやつだ」と思っている状態にあります。

傍目からは鼻に付くかもしれませんが、そこはグッと堪えて背中を押してあげましょう。

天狗になっている人にはチャレンジさせる

天狗になっている人は自分の実力を過信して、ポジティブな状態になっています。

その実力を生かせるチャレンジの場を提供しましょう。もちろん上手くいかないでしょうが、そうやって次のステージに送り出してあげましょう。

俗に言う「鼻っ柱を折る」ですが、決して調子に乗っている奴を懲らしめてやろうとするのではありません。あくまで成長のための後押しです。

失敗したらフィードバックする

ちゃんと「良いところ」と「ダメだったところ」をフィードバックしてあげないと、どう失敗したのかわからないままです。

失敗した理由をしっかり教えてあげましょう。「無知」であった自分に気づかせてあげるのです。

注意点

天狗になっている人に対し、間違っても「お前なんか勘違いしてるけど、まだまだだからな」と、否定する言葉を使ってはいけません。

相手の反感を買うだけで、何らいい方向には転びません。心にしこりを残すだけです。

また自信満々だからといって、その勇ましさに寄りかからないようにしましょう。実力が伴っているわけではないので、きっと途中でつまづきます。

いつでもフォローできるように心構えをしておきましょう。

パターン②:失敗して消極的になっている人への接し方

鼻っ柱を折られて、意気消沈。自信を失くしてしまった人ですね。

陰気な奴とか、女々しい奴とは思わず、ここまで成長したんだなと暖かい目で接しましょう。

消極的な人には小さな成功体験を用意する

失敗を経験して落ち込んでいる人を立ち直らせるには、「成功体験」が必要です。どんなに小さくてもいいので、その人の実力で達成できるチャレンジを用意してあげましょう。

成功を積み重ねれば、「このレベルなら自分でもできるんだ」と、自分の本来の実力を理解します。自己評価と実力が一致して、少しずつ自信を取り戻していきます。

その結果、自分に足りないものが何かをさらに深く理解できるので、ますます自己成長するようになります。

まとめ

今回は、心理学より「ダニング=クルーガー効果」を紹介しました。

学び立ててで天狗になっていた頃を思い出して、恥ずかしい気持ちになる。そんなエピソードは誰しも持っていると思います。わたしも新入社員の頃はそんな感じでした。

天狗になっている若者を邪険にせずに、良い方向へ導ける大人でありたいですね。

ダニング=クルーガー効果とは

- 能力が低い人ほど、自分の能力を高く見積もってしまう傾向のこと

- 逆に、能力がある人の方が、自分を過小評価してしまう

ダニング=クルーガー効果が起こる原因

- メタ認知力が低いことが原因

- つまり、自分の能力を客観的に推し量ることができないということ

- ただし、そうなってしまうのは単に経験不足だから

ダニング=クルーガー効果を乗り越えて成長するために

- 未熟なうちは失敗するためにチャレンジする。そうして自分の無知を知る

- 挫折を経験したあとは、小さな成功体験を繰り返す。自己評価と実力を一致させて成長していく

結局、成長するためには「チャレンジ → 失敗 → 真の実力を手に入れる」のプロセスを踏む必要があるというわけです。

新しい分野にチャレンジをするも良し、転職活動をしてみるのも良いでしょう。

きっと思いも寄らぬ結果やフィードバックを受けて、落ち込むかもしれません。しかしそれも次のステージに進むための「価値ある失敗」です。

どんどんチャレンジしていきたいですね。

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!