- 徹夜したけど、思うように仕事が進まなかった…。

- 酒を飲んだらついカッとなって、声を荒げてしまった…。

こんな経験ありませんか?

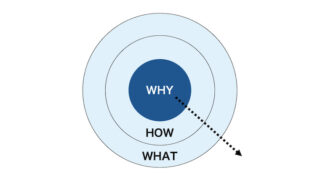

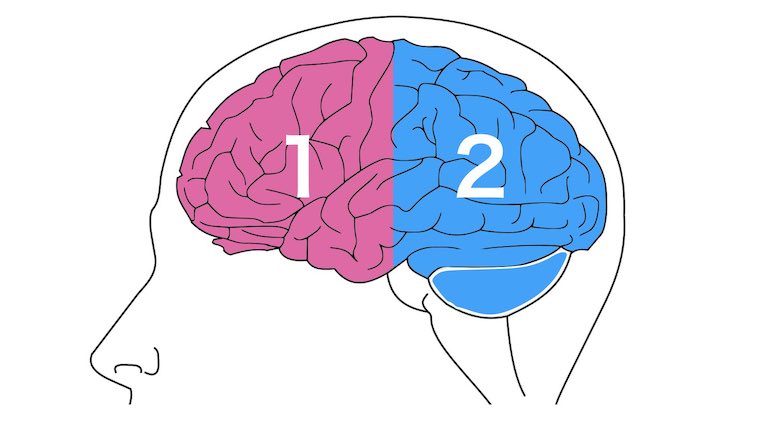

われわれ人間の行動は思うようにはいかないものです。実はこれらの現象は、行動経済学に出てくる「脳のシステム1・システム2」で説明できます。

システム1は「速い思考」、システム2は「遅い思考」とも呼ばれています。

行動経済学の理論は全て、この脳の2つのシステムに端を発しています。行動経済学に興味がある人は、まずこの根っこから学んでみませんか?

この記事では次のことがわかります。

- 脳の「システム1」と「システム2」とは何か?

- なぜ行動経済学で重要な概念なのか?

- 2つのシステムを使い分けて仕事に活かす方法

本で読めば相当時間がかかる概念ですが、この記事ならたった数分で学べます。行動経済学の入口として、ぜひチェックしてみてくださいね。

脳の「システム1」と「2システム」とは?

「システム1」「システム2」とは…

脳が意思決定をする際に、無意識に脳内にある2つのシステムを使い分けているという仮定する考え方。行動経済学におけるあらゆる理論の根幹をなす概念です。

心理学では、「二重過程理論(Dual process theory)」とも呼ばれています。

- システム1は別名で、「速い思考」

- システム2は別名で、「遅い思考」

とも呼ばれています。

ちなみに、実際の脳が本当に2つに分かれているわけではありません。あくまで行動経済学や心理学の文脈で、便宜上分けているに過ぎません。

両システムの使い分けの例は、次のような感じです。

「システム1」による思考の例

- 2+2の計算をする

- ぶらぶら歩く

- 看板に書かれた大きな文字を読む

- 空いている道路で車を運転する

- 突然聞こえた音の方角を感知する

- 目に入った母国語を読む

「システム2」による思考の例

- 32×64の計算をする

- 一定のペースを維持しながら歩く

- かすれた読みづらい文字を読む

- 狭いスペースに車を駐車する

- 突然を音が聞こえた方角へ、あえて振り向かないようにする

これを見るとなんとなく、

- 「システム1」は、直感的

- 「システム2」は、理性的

な印象を受けたのではないでしょうか?

一旦はその理解で大丈夫です。続けて、詳しく解説していきます。

なぜ脳内を2つのシステムに分ける必要があったのか?

脳がこのような一風変わった仕組みになっているのには、もちろん理由があります。

脳内を2システムに分割する狙いは、脳のエネルギーの節約です。「システム1」と「システム2」の役割分担は、脳の努力(負荷)を最小限にするよう効率的にできています。

- システム1

:深く考えず、瞬時に答えを出すので、脳のエネルギーをほとんど消費しない - システム2

:熟考して答えを出すので、脳のエネルギーを多く消費する

全ての判断を「システム2」に回してしまうと、脳がすぐにパンクしてしまいます。大部分を「システム1」がさばくことで、バランスを取っているのです。

2つのシステムの成り立ちがわかったところで、続いて両システムの違いを詳しく解説していきます。

システム1は「自動的に働くシステム」

「システム1」=「直感」と考えて差し支えありません。直感とは、理性を働かせるのではなく、感覚でただちに物事とらえることです。

- 日本語(母国語)で書かれた看板を見たら、意識せずとも意味が頭に浮かびます。

- 何か物音がしたとき、意識しなくてもどの方角から聞こえたのかわかります。

これらは「システム1」が無意識のうちに、情報を自動的に処理した結果です。

「システム1」には、次のような特徴があります。

「システム1」の特徴

- 脳に入ってきた全ての情報は、必ずシステム1が先に自動で処理する

- 瞬時に作動するので、OFFにすることはできない

- 深く考えずに、経験則で答えを出そうとする

- なるべく最近の出来事から答えを探し、見つからない場合は過去の記憶を遡る

日常における大抵の状況は、「システム1」の判断でうまくいきます。実際に人間が行なっている日々の意思決定は、99%以上「システム1」で何となく判断されています。

お昼ご飯をどこで食べるか決めるときに、壮大な計算は必要ありません。手近な距離にある以前に行って美味しかったお店を選べば、失敗することはないでしょう。

ただし、「システム1」は信じやすく騙されやすいところがあります。それゆえ、少なからず判断ミスを起こしてしまいます。

なぜシステム1は判断ミスを犯すのか?

さて、脳の省エネ化のためとはいえ、なぜ判断ミスをを犯すような仕組みが脳自体に備わっているのでしょうか?なぜ進化の過程で是正されなかったのか?

そう疑問に感じる人もいるでしょう。

実はシステム1がエラーを起こしてしまう理由は、人間の文明があまりに早く進歩し過ぎてしまったからに他なりません。人間の脳の進化が追いついていないのです。

人類が農業を発明たのは約1万年前。そこから歴史が始まり、文明は急速に進歩しました。それ以前の何百万年もの間、人類は果物を採ったり、獣を狩って生活する狩猟採集民でした。

そして重大な事実として、現代を生きる我々の脳と、狩猟採集民だった祖先の脳には何ら違いはありません。あなたと遠い昔の祖先は、全く同じ思考パターンを持っています。

ゆえにシステム1は、狩猟採集民だった頃に最適だった判断を自動で採用しようとします。

システム1による判断ミスは、「認知バイアス」と呼ばれます。基本的に認知バイアスは、狩猟採集民だった時代と現代における最適な判断のギャップによって発生すると考えて良いでしょう。

現代人が甘いものや脂に目がない理由

ひとつ、身近な食べ物を例に挙げてみましょう。

「甘いお菓子」や「ジューシーなお肉」を見たらと無性に食べたくなるのは、システム1の判断です。(太るからダメだ!と考えるのは、その先のシステム2の判断)

食料が貴重で都度必要な量しか調達しなかった狩猟採集民には、肥満という概念は存在しなかったはず。むしろ忌避すべきは飢えの方。ゆえに「カロリーはどんどん摂取すべきもの」として、脳に焼き付けられています。

我々が甘い食べ物に目がないのは、果物の食べ頃を示すサインとして、果肉が甘くなることに由来します。「甘い=食べろ!」です。

また当時は滅多に食べられなかった動物性脂肪は、植物に比べてカロリーが高く、優先して食べるべき対象でした!「肉を見たら食べろ!」です。

食料の生産効率が上がり飽食となった現代では、カロリーはむしろ摂取を控える対象になりました。しかしシステム1は、今でもカロリーを見たらGOなのです。

システム2は「努力を要するシステム」

直感の「システム1」に対し、システム2は「理性」を司っています。直感に反した、もしくは直感では対応できない判断を担当します。

次のような判断は、システム2でなければ対応できません。

- 32×64の計算をする

- 突然を音が聞こえた方角へ、あえて振り向かないようにする

いずれも直感とは反しているので、意識的な努力が必要な行動ですね。このような判断には、脳のエネルギーを多く消費します。

システム2には、次のような特徴があります。

システム2の特徴

- 「システム1」の間違った判断を却下したり、一部修正した上で承認する

- 「システム1」では難しい、頭を使わなければ解決できない問題を対応する

- 働かせるのに意識的な努力が必要で、なかなか働かない

- 「システム1」が犯した判断ミスに対し、しばしば監視をサボってそのまま承認してしまう

- 「システム2」は、飲酒や睡眠不足で弱まってしまう

物事をちゃんと考えずに判断する人がよくいますが、こういう人は、「システム2が弱い人」と言わざるを得ません。俗に言う「頭が弱い人」です。

あなたの「システム2」を試してみよう!

あなたの「システム2」が正常に働いているか試してみましょう(ちょっとドキッとしますね)。

次の問題を解いてみてください。

- バットとボールは合わせて1ドル10セントです。

- バットはボールより1ドル高いです。

では、ボールはいくらでしょうか?

解きましたね?

では、答え合せをしていきましょう!

「5セント」と答えた方

おめでとうございます!正解です!

あなたの「システム2」はちゃんと働いています。素晴らしい!

「10セント」と答えた方

残念ながら今回は「システム2」が機能していなかったようです。

もう少し注意深く考えましょう。

この問題を見た全ての人は、「10セント」が即座に浮かんだはずです。これは「システム1」による判断です。

ですがよく考えると、ボールが「10セント」だと、バットは「1ドル10セント」になり、合計「1ドル20セント」になってしまうと気がつきます。

このように、「システム1」の安易な直感に対し、修正を加えるのが「システム2」の役割なのです。

「10セント」と答えた人は、「システム2」がちょっと努力すれば却下できたはずの直感を、やすやすと許可したことになります。

「システム2」の幅広い役割

「システム2」は幅広い場面でその役割を担っています。一部を紹介します。

役割の例①:我慢する

「システム1」が下した直感や感情をコントロールするのは、「システム2」の役割です。

上司や家族にイヤなことを言われたとき、直感では怒りをあらわにしたいところを、「システム2」がそれを制止します。

ついカッとなって事件を起こした人は、その瞬間「システム2」が疎かになっていたと言えます。飲酒は「システム2」が弱めるので、辻褄が合いますね。

役割の例②:ビックリしたときの反応

平常時は、脳のエネルギーを省力化するために「システム1」が思考を取り仕切りますが、異常事態となれば話は別。何かの危険が降りかかっても、的確に判断して生き延びなければなりません。

ビックリしたときは、「普通じゃないことが起こった」と脳が判断しています。この状況を「システム1」に任せておけないので、「システム2」が注意深く判断するモードになります。

例え話ですが、「昼間の新宿駅を降りたら、辺りに人が一人もいなかった」という状況に陥ったら、「まぁ、いいか」と見過ごさずに冷静に考えますよね。

役割の例③:見づらいものを見ようとする

小さな文字やかすれた文字で、文字が読みづらくなるだけでも、「システム2」は駆り出されます。

外国語を読むときと同じで、パッと見てパッと理解できないので、注意深く見る必要があります。

「システム2」のリソースは有限

「システム2」は、意識して注意力や集中力を払わなければ出てきてくれません。そして、その注意力・集中力には決まった予算があります。

ゲームのRPGで例えると、呪文を使うためのMP(マジックポイント)みたいなものです。1日で使用できる「システム2」のMPは有限。使い切ってしまえば、それ以上は注意力・集中力を使えなくなります。

徹夜で仕事をしたときに、かけた時間の割にイマイチ進まなかった経験はありませんか?原因は「システム2」のMPが尽きてしまったから。ちなみに睡眠や糖分の摂取により、MPは回復します。

「システム2」の思考は1度につき1つだけ

「システム2」を使える事柄は、1度に1つだけです。もし、2つ以上のことを同時にしている場合でも、「システム2」で処理するような複雑なものは1つに限られます。

真っ直ぐで見通しの良い直線であれば、車を運転しながら「32 × 64」の計算はできるかもしれません。ですが、狭いスペースに駐車している最中はできないでしょう。

「システム2」が何らかのタスクで忙殺されているときは、「システム1」が行動に大きな影響力を持ちます。

注意が必要な作業をしている人は、「システム2」の感情コントロールが疎かになっています。話しかけたら、より素の感情で反応されるでしょう。

会議をしながら内職している人は、十中八九、会議の内容は「システム1」でいい加減に聞いていることでしょう。

システム1が「ヒューリスティック」と「認知バイアス」を引き起こす

「システム1」「システム2」の概念は、行動経済学で非常に重要とされています。その理由は、行動経済学のあらゆる理論が「システム1」によって引き起こされるからです。

システム1が引き起こす「ヒューリスティック」と「認知バイアス」についても触れていきます。どちらも超重要なワードなので、ぜひ覚えておきましょう。

キーワード①:ヒューリスティック

ヒューリスティックとは、「簡単に解けない複雑な問題に対し、自分で解けそうなより簡単な問題に置き換えて考える思考プロセス」のことです。

「システム1」は、経験則によって、深く考えずに答えを出そうとします。真面目に考えたら大変なので、自分が答えやすい簡単な問題にすり替えて、答えを出しているのです。

たとえば「天気予報で降水確率50%だったときに、傘を持っていくべきか?」という問題を、「今の空は雨が降り出しそうか?」という問題にすり替えていていませんか?

大抵の場合、ヒューリスティックで考えれば正しい答えを出せますが、判断ミスもしばしば起こります。

ヒューリスティックをより詳しく知りたい人は、個別記事をチェックしてみてください。

≫ ヒューリスティックとは?バイアスとの違いは?具体例で解説

キーワード②:認知バイアス

認知バイアスは、ヒューリスティックによって起こる判断ミスの中で、特に多くの人が同じように陥ってしまう「あるある」な判断ミスのことです。

認知バイアスには、「〇〇効果」「〇〇の錯誤」「〇〇の法則」といった名前がついており、100種類以上あると言われています。

一般的には認知バイアスの方が世の中で知られていますが、元を辿ると「システム1」から始まり、「ヒューリスティック」によって、認知バイアスが引き起こされています。

「システム1」「システム2」を仕事に活用する方法

「システム1」「システム2」のメカニズムを知り、うまく活用すれば、いつもの仕事をより良い方向へ導くことです。

基本的な考え方は、次の通りです。

- 自分の判断

:自身の「システム1」が間違いをおかしそうになったときに、「システム2」がきちんと監視して、判断ミスを修正できるようにする - 他人との関わり

:相手を仕向けたい方向によって、相手の「システム1」に働きかけるか、「システム2」に働きかけるかを使い分ける

今回は5つ活用方法を紹介します。

活用①:難しい作業をしている人には話しかけない

難しい作業をしている人は、「システム2」を使っている可能性が高いです。そうすると、それ以外の事柄は「システム1」で処理することになります。

感情のコントロールは「システム2」の仕事なので、「システム2」が忙殺されている人に話しかけたら、機嫌が悪くてイヤな思いをするかもしれません。

活用②:会議中に内職しない

仕事における作業は、「システム2」を使わなければならないシーンが多いです。会議中に内職している人は、会議の内容を「システム1」で聞いていることになります。

そうすると、重要なことを聞き逃したり、普通に聞いていれば気づくはずの誤りや、自分にとって不利な話を見過ごしてしまいます。

活用③:夜更かししない

睡眠不足は「システム2」の働きを弱めます。(ちなみに飲酒もです)

夜更かしした翌日は、タスクに集中できない、複雑なことを考えられなくなる、など全般的にパフォーマンスが落ちます。慢性的に寝不足の人は、常にパフォーマンスが落ちていると自覚しましょう。

活用④:複雑なタスクをしている上司に、承認依頼をする

「システム2」で仕事をしている上司に何かの承認依頼をすると、「システム2」が感情のコントロールをしてくれないので、不機嫌になるかもしれません。

ただし、「システム2」が忙殺されているので、あなたの承認依頼は「システム1」で処理することになります。もしかしたらあっさり承認してくれるかもしれません。

活用⑤:プレゼンは文字の大きさを使い分ける

小さくて見辛い文字は、相手の「システム2」を呼び起こします。「システム2」は熟考するモードなので、細かいツッコミをもらってしまう可能性があります。

大きく見やすい文字を使えば、相手に深く考えさせずに、いい印象だけを伝えることも可能です。

逆に、本当によく見て欲しいときは、あえて小さい文字を使って「システム2」を呼び起こす作戦もアリです。資料の用途によって使い分けるのがいいでしょう。

まとめ

今回は行動経済学より、脳の「システム1」「システム2」を紹介しました。

「ああ、確かにそういう風に考えているかも」と感じもらえたと思います。

システム1・システム2とは…

- 意思決定をするときに、無意識に脳内にある2つのシステムを使い分けているという考え方

- 脳内を2システムで役割分担する理由は、脳のエネルギーを節約するため

「システム1」の特徴

- 「システム1」=「直感」

- 脳に入ってきた全ての情報は、必ず「システム1」が先に自動で処理する

- 深く考えずに、経験則で答えを出そうとする

- 「システム1」の判断は、大抵の場合で正しいが、判断ミスも多い

「システム2」の特徴

- 「システム2」=「理性」

- 「システム1」では難しい、頭を使わなければ解決できない問題を対応する

- 働かせるのに意識的な努力が必要で、なかなか働かない

- 「システム1」が犯した判断ミスをよく見逃してしまう

日常のあらゆる意思決定の場面が、驚くほどこの理論で説明ができてしまいます。ぜひ日頃から「システム1」「システム2」を意識してみてください。

参考書籍

記事内で紹介している実験事例などは、行動経済学でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』を参考にしています。

そもそも本のタイトルが、「ファスト(速い思考=システム1)&スロー(遅い思考=システム2)」なので、まさにこのことを書いています。

同書は、行動経済学のバイブル的な1冊(上下巻なので2冊ですが)となっています。人生にもビジネスにも、応用できるヒントが目白押しです。

「システム1」と「システム2」の話は、行動経済学の大前提になるので、上巻の初っ端に掲載されています。

こちらは本聴き放題の「Audible」に対応しています。通勤・通学などの隙間時間で、手が塞がっていてもインプットできるので、本を読む時間が取れない人にはオススメです。

またAudibleは初回30日間無料。万が一合わなければ、解約すればコストはかかりません(それでも30日間はタダで本が聴けてしまいますが)。

本来なら聴き放題の対象になるような本ではないはず。ひょっとしたら、対象外になる日が来るかも…。早めのチェックをオススメします。

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!