てっとり早く社員のやる気を出したり、お客さんを呼び込んだりするには、「お金」をエサにするのが1番だと思っていませんか?

しかしながら、誰にとっても等しく嬉しいはずのお金で、逆にやる気がなくなってしまう「アンダーマイニング効果」という心理現象が存在ます。

これを知らずに施策を企画すると、わざわざコストをかけて、社員のやる気を奪ったり、顧客の購入意欲を奪ったりしてしまうかも。

この記事を読むと次のことがわかります。

- アンダーマイニング効果とは何か?

- アンダーマイニング効果が起こるメカニズム

- アンダーマイニング効果を避けてやる気を引き出す方法

- 人事で社員のモチベーションを上げたいと思っている人

- サービス企画で消費者へインセンティブを出して事業を拡大しようと思っている人

は、ぜひ目を通してみてくださいね。

アンダーマイニング効果とは?

アンダーマイニング効果(undermining effect)とは…

やる気のある人に報酬を出すことで、かえってやる気がなくなってしまう現象のことです。

そして、アンダーマイニング効果で一度失われたやる気は、なかなか戻ってこないという特徴があります。

お金をもらってやっている仕事は嫌いだけど、ボランティアの仕事が好きな人はたくさんいますよね。この現象もアンダーマイニング効果の一端です。

主に企業人事や教育の文脈で語られることが多いのですが、対顧客ビジネスにも応用できます。

なお、報酬以外では、

- 締め切り

- 周囲からの監視

- 罰則

でも、アンダーマイニング効果が現れます。

ちなみにプレゼント(モノ)であれば、アンダーマイニング効果は起きづらいことがわかっています。

アンダーマイニング効果はなぜ起こる?

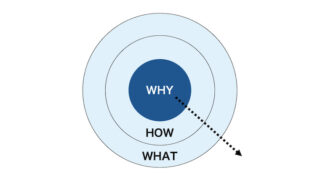

アンダーマイニング効果は、報酬によって人のやる気(モチベーション )が失われる現象です。

そのメカニズムは、人間の中にある「内発的モチベーション」と「外発的モチベーション」という2種類のモチベーションに由来しています。

- その人に最初から備わっている行動の動機

- 誰に強制されるでもなく、誰に促されるわけでもなく、その人がやりたいから行動する

- または、その人がすべきだと感じるから行動する

- 趣味、娯楽、家族サービス、他者への善意がこれに当たる

- もともとその人に備わっていない、外部からもたらされた動機

- インセンティブによって作られた動機

- 報酬、罰則、他者からの尊敬などがこれに当たる

心理学者リチャード・ドシャーム氏の「自己原因性」という概念でアンダーマイニング効果を説明しています。

人は自分で自分の行動を決めていると知覚しているときには「内発的」に動機づけられるが、他者から統制されていると知覚しているときには「外発的」に動機づけられる

心理学者リチャード・ドシャーム氏「自己原因性」

はじめは行動する目的が、

- 「好きだから」

- 「(自ら進んで)やるべきだから」

という自分主体だったところ、第3者からのテコ入れによって、

- 「報酬のため」

- 「罰を受けないため」

- 「締め切りに間に合わせるため」

といった他人主体の目的に変わってしまうのです。

その結果、元からその人に備わっていた「内発的モチベーション」が、「外発的モチベーション」に押し出されてしまいます。

つまり、その人にもともと備わっていた「やる気」が押し出されて、報酬を得るためや罰則を回避するために行動するようになってしまうということ。

他人の都合に合わせて行動することが、誰にとっても面白くないのは想像にかたくないですね。

身近に起きるアンダーマイニング効果の事例

- 「理屈はわかったけど、本当にそんなこと起きるの?」

- 「お金はもらえた方が嬉しいに決まっているでしょ?」

と思った人もいるかと思います。

身近にあるアンダーマイニング効果の例を見ていきましょう。

事例①:好きなをことを仕事にしたらつまらなくなる

好きなことを仕事にすべきかどうかは賛否両論あります。この場でその是非には触れませんが、せっかく好きなことを仕事にしたのやめてしまった人は確かに存在します。

大抵の場合、そういう人は好きなことを仕事にするのはやめても、趣味として続けています。好きなことを仕事にしたことがない人からすると、なかなか理解しがたい現象ですね。

この現象はアンダーマイニング効果で説明がつきます。

好きで自発的にやっていたことを仕事にしてしまったことで、目的が「好き」から「お金」に変わってしまったからです。それまで好きでやっていたことが、とたんにつまらなくなってしまったのです。

事例②:子供のお手伝いにお駄賃をあげる

子供のころ、親を助けてあげたいと思って、すすんでお手伝いをした経験ありますよね。でも、いつしかお手伝いをやりたくなくなってしまった。そんな人が多いはず。

やりたくなくなった原因は人それぞれだと思いますが、一つのきっかけとしてお駄賃があります。

お手伝いをすると小銭が貰えるので、お手伝いの目的がお金にすり替わってしまいます。そして、成長するにつれて安いお駄賃では割りに合わなくなってしまうのです。

他にも、最初は純粋に親の助けになりたくてお手伝いをしていたのに、いつの日かそれが子供の仕事になってしまうことがあります。

そうすると、「怒られないためにお手伝いをする」という別の目的に変わり、同様にやる気がなくなってしまいます。

事例③:ただの歩数計とポイントがもらえる歩数計

これはわたし自身の体験談です。

わたしは外に出かけるときは、スマホで歩数をチェックしています。1日8,000歩を基準に、その日の歩数が多いか少ないかを見て一喜一憂しています。

最初にスマホアプリを使い始めたときは、歩数によってポイントが貯まるアプリを使っていました。

しかしながら、1日歩いても数円分にしかならないので、逆にやる気が出ないのです。結局アプリを開くのが億劫になって2ヶ月くらいでやめてしまいました。

今ではシンプルに歩数をカウントするだけのアプリを使っています。もうかれこれ2年くらい継続して使っています。

おかしな話ですが、わざわざ企業がコストをかけているポイント還元が、実は逆効果だったのです。

アンダーマイニング効果の実験事例

①お金の報酬でやる気がなくなった実験事例

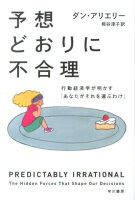

日本でもベストセラーになった「予想通りに不合理」の著者、行動経済学者のダン・アリエリー氏が行った実験があります。

実験内容

被験者にパソコン上でカンタンな作業を依頼し、そのパフォーマンスを測ります。

カンタンな作業とは、モニターに現れた「○」を、横にある四角い枠までドラッグすること。5分間で何個の「○」をドラッグできるか測りました。

被験者グループの条件

- グループA

:5ドル(約500円)の報酬を渡した - グループB

:50セント(約50円)の報酬を渡した - グループC

:報酬を渡さなかった

ポイントは、言わずもがな「報酬の金額により、作業のパフォーマンスがどう変わったか」です。

実験結果

結果は次の通りでした。

- グループA

:500円の報酬…平均159個 - グループB

:50円の報酬…平均101個 - グループC

:報酬なし…平均168個

報酬が安いよりは、高い方が成績がよかったのは想像通り。ですが、成績が1番よかったのはなんと無報酬のグループでした。

しょぼい金額だと、かえってやる気がなくなっています。

①の続き:チョコレートを報酬にして再実験

続けて同じ実験を、報酬をチョコレートに変えて行いました。

被験者グループの条件

- グループA

:ゴディバのチョコレート(約500円相当)を渡した - グループB

:スニッカーズのチョコバー(約50円相当)を渡した - グループC

:何も渡さなかった

金額は同じで、報酬を金額相当のプレゼントに変更しています。

実験結果

結果は次の通り。プレゼントの有無や質によるやる気の差は見られませんでした。

- グループA

:ゴディバ…平均169個 - グループB

:スニッカーズ…平均162個 - グループC

:報酬なし…平均168個

つまり報酬が「モノ」であれば、アンダーマイニング効果は起きなかったのです。

ただし、この実験には続きがあります。チョコレートの値段を伝えてから同じ実験を行いました。

その結果、50円のスニッカーズのチョコをもらった人々は、現金50円をもらったときと同じようにパフォーマンスが落ちてしまいました。

つまり報酬が「モノ」であっても、値段を伝えてしまったらアンダーマイニング効果が起こってしまうのです。

②罰金を扱ったアンダーマイニング効果の実験事例

イスラエルのとある託児所で、午後4時の閉園時間までに保護者が子どもを迎えにいくルールになっていました。

一部の親が遅れて迎えにくることが課題になっており、遅刻1回に対し500円ほどの罰金を課されるようになりました。

その結果、遅刻する親の割合が2倍に増えてしまったのです。

もともと親たちには、保育士に迷惑をかけないため、時間通りに子供を迎えにいく良心がありました。しかしながら罰金の存在により、「罰金を払う対価に遅刻をしてもいい」という考えになり、良心はどこかへ消し飛んでしまったのです。

託児所は「これは不味い」と数週間後に罰金制度を廃止したのですが、その結果が興味深い。罰金を廃止しても遅刻率は元に戻らなかったのです。むしろ少し増えてしまいました。

この顛末から、一度アンダーマイニング効果で失われたやる気は、当分のあいだは帰ってこないことが明らかになりました。

アンダーマイニング効果の対策

報酬やキャッシュバックをエサに、社員や顧客を釣ろうとしていた人にとって、アンダーマイニング効果は「寝耳に水」だったと思います。

そんな人のために、アンダーマイニング効果を起こさずに「やる気」を引き出すテクニックを3つご紹介します。

対策①:エンハンシング効果を活用する

「エンハンシング効果」とは、外発的モチベーションによって、内発的モチベーションを高めて行動を促すことです。アンダーマイニング効果の対義語に当たります。

ややこしい説明でわかりづらいですが、やり方は非常にシンプル。ただ相手を褒めればいいのです。

褒めることで、その人が自発的に行動しようとする内発的モチベーションを高めることができます。エサで釣る前に、まずは褒めることからはじめてみましょう。

≫ エンハンシング効果とは?正しい褒め方とやってはいけない褒め方

対策②:ご褒美の形を現金から遠ざける

アンダーマイニング効果は主に報酬によってやる気が失われてしまう現象ですが、報酬がお金でなければ起こりづらいことがわかっています。

そのため、なるべく現金を意識させないご褒美を用意することで、アンダーマイニング効果を回避できます。

社員のやる気を上げたいのであれば、

- 有給を増やす

- 育児手当を出す

- コーヒーを飲み放題にする

などの報酬以外の方法も検討しましょう。主に福利厚生の話になります。

対顧客サービスの場合

対顧客サービスであれば、現金キャッシュバックではなく「モノ」のおまけにした方が得策です。

コンビニだと値引きはしないけど、「〇〇円以上買ったらハズレなしのクジが引ける」キャンペーンをよくやっていますね。

値引きをエサにされたら安い限りは行きますが、値段が戻ったら行かなくなるでしょう。キャンペーンの場合は、キャンペーンが終わったからといって、その店に行かなくなることは無いでしょう。

対策③:値段の話をしない

せっかく現金から遠ざけても、ご褒美の値段を言ってしまったらアンダーマイニング効果が発現してしまいます。

ご褒美にプレゼントを上げるときも、ご褒美で旅行に連れて行くときも、値段は決して口にしてはいけません。

これを例えるなら、誕生日プレゼントをあげたあとに、そのプレゼントの値段を告げるようなものです。そんなこと言ったら、相手は興ざめしてしまいますよね。

まとめ

今回は心理学より「アンダーマイニング効果」をご紹介しました。

お金でやる気がなくなるなんて、にわかに信じがたいですね。でも実際にそうなってしまうのです。

アンダーマイニング効果とは…

- やる気のある人に報酬を出すことで、かえってやる気がなくなってしまう現象のこと

- そのほか、締め切りや周囲からの監視、罰則でもやる気が失われる

- ただし、プレゼント(モノ)だとやる気は失われづらい

アンダーマイニング効果が起こる原因

- その人にもともと備わっていたやる気が押し出されて、報酬を得るためや罰則を回避するために行動するようになってしまうから

アンダーマイニング効果を避ける方法

- 相手を褒める

- ご褒美の形を現金から遠ざける

- ご褒美の値段については触れない

インセンティブとモチベーションのより突っ込んだ話を知りたい場合は、こちらも参考になるのでチェックしましょう!

≫ 【お金で解決が危険な理由】心理学から導くインセンティブとモチベーションの真実

参考書籍

今回の参考書籍は、先ほどもチラッとご紹介した行動経済学者のダン・アリエリー氏『予想通りに不合理』。

紹介した実験事例など、さまざまな行動経済学の示唆に富んだ一冊です。ビジネスのヒントが詰まっていて、とってもオススメ!

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!

あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。

それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。

しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!

外せない❶ Kindle Unlimited

Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。

新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。

外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。

Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。

冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。

ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。

どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。

そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。

ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!

とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!